Chi ha paura dell’infanzia?

Il concetto e gli esseri umani

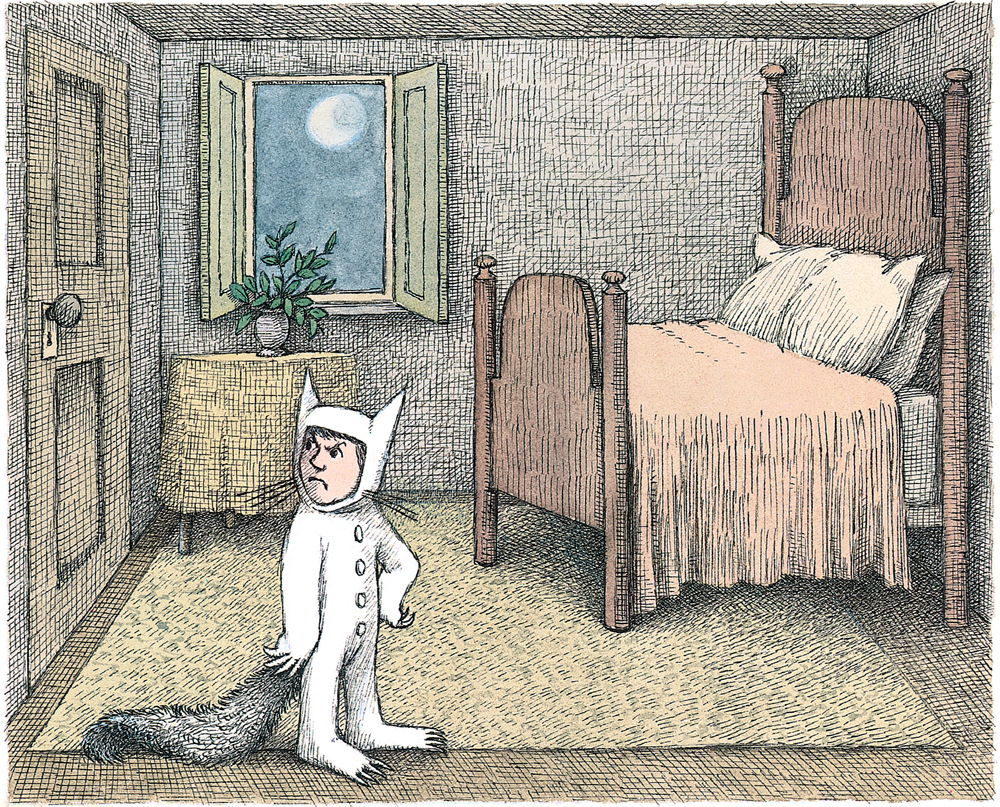

Forse la politica, le istituzioni, noi tutti società adulta non abbiamo paura “dell’infanzia”. L’infanzia è un concetto universale e astratto, e solitamente i concetti astratti non fanno paura. In più la parola “infanzia” allude a una mancanza: il non saper (ancora) parlare. Indica che cosa manca ai bambini e alle bambine per diventare esseri umani “completi” come noi adulti, e mette l’accento su ciò che possiamo fare per renderli simili a noi: insegnar loro a parlare. Così resta in ombra ciò che i bambini e le bambine sono e che noi non siamo: quello scarto fra noi e loro che non è suscettibile di addomesticamento.

Mi pare che, se non abbiamo paura della categoria generale dell’infanzia, abbiamo invece paura delle bambine e dei bambini concreti: non di ciò che non sanno e che non sono, ma di ciò che sanno e che sono, della loro estraneità irriducibile. Delle domande urgenti e inattese che in modo implicito o esplicito ci pongono, e che fanno appello alla nostra capacità o incapacità di rispondere. Per cercare di comprendere questa paura possiamo fare riferimento ai meccanismi che più o meno consapevolmente mettiamo in moto per esorcizzarla.

“Non vedere” i bambini

Capita spesso a noi cittadini del mondo ricco di imbatterci, ai semafori, in lavavetri che ci offrono il loro lavoro in cambio di un piccolo compenso volontario. È una situazione che ci mette in imbarazzo perché non è chiaro quale sia il comportamento “giusto”: non abbiamo norme morali che ci diano indicazioni precise da seguire caso per caso. Personalmente sono portato a darmi un tetto giornaliero di spesa oltre il quale mi riprometto di rifiutare gentilmente l’offerta. Ma mi sono reso conto che quest’ultima mossa relazionale è quasi impossibile da praticare. Se guardiamo il lavavetri, se lo guardiamo come si guarda un essere umano, il più delle volte lui capisce che sotto il diniego c’è una falsa coscienza ed è spinto ad insistere nella richiesta. E noi ci troviamo in grande difficoltà a perseverare nel comportamento che avevamo progettato. C’è un solo modo sicuro per sfuggire all’imbarazzo: distogliere fin dall’inizio lo sguardo, comportarci come se il lavavetri fosse un elemento neutro del paesaggio urbano, come se fosse invisibile, come se non esistesse. Credo che questa strategia del non vedere sia largamente praticata in tutte le circostanze – sempre più frequenti nel nostro mondo – in cui l’incontro con un essere umano in grave difficoltà, che chiede di essere aiutato, si fa ravvicinato e ci mette in difficoltà.

Ma immaginiamo che il lavavetri sia un bambino. Riuscire a “non vedere” un bambino è difficile. I meccanismi di neutralizzazione e disumanizzazione che possiamo mettere in atto nei confronti di un adulto (considerarlo minaccioso, nemico, alieno, subumano…) non funzionano. Penso che le bambine e i bambini concreti ci facciano paura proprio per questo: è impossibile non leggere, nel volto indifeso di ognuna e ognuno di loro, una domanda di essere visti, di essere accolti, che non può lasciarci indifferenti. Si potrebbe dire che i bambini incarnino in modo estremo quelle caratteristiche di fragilità, nudità, alterità, apertura indefinita, che Emmanuel Lévinas attribuisce al “volto dell’altro” in Alterità e trascendenza (Il Melangolo 2008): un volto-domanda che mi rende responsabile, che mi mette con le spalle al muro e mi obbliga a cercare una mia risposta.

Oggettività vs. responsabilità

Ci sono bambini che ci fanno più paura di altri. Perché è vero, come cantava Jacques Brel, che in partenza “tutti i bambini sono come i nostri”, ma ben presto le condizioni di vita creano un solco profondo fra i “nostri” figli e i figli “degli altri”. “Nel mondo attuale – ha scritto Goffredo Fofi in Troppo buoni, i bambini? nella rivista “Liber” n.75, luglio-settembre 2007 – possiamo distinguere due tipi di infanzia, che io chiamo i bambini consumati e i bambini consumatori. C’è una metà del pianeta in cui i bambini sono oggetto di sfruttamento come mano d’opera, come soldati guerrieri o per il turismo sessuale. Nell’altra metà la loro funzione è invece quella di essere dei consumatori o mediatori di consumo”. Da un lato bambini come Abdul, che diventano precocemente adulti, alle prese con gli aspetti più tragici e violenti della lotta per la vita; dall’altro bambini mantenuti in un’inerzia prolungata, i cui spazi sono totalmente colonizzati dall’ingerenza degli adulti.

Quando i bambini sono doppiamente “altri” perché, oltre ad essere bambini, vivono situazioni estreme, remote dall’immagine dell’infanzia che ci è familiare, l’appello alla responsabilità si fa più inquietante e la tentazione di distogliere lo sguardo più forte. C’è una scorciatoia escogitata dalla nostra cultura per esorcizzare questo genere di inquietudine: il ricorso ad analisi e tecniche operative “neutre”, che ci liberano dall’angoscia del coinvolgimento soggettivo, coi suoi inevitabili corollari di aleatorietà e di rischio. Come ha scritto Heinz von Foerster in La realtà è l’invenzione di un bugiardo (Meltemi 2001), l’“oggettività” è l’alibi che utilizziamo quando vogliamo evitare di prenderci le nostre responsabilità. Il bambino, la bambina vengono spogliati della loro individualità e collocati all’interno di una casistica predeterminata, alla quale possano essere applicati protocolli formalizzati, elaborati dal sapere specialistico e affidati ai tecnici del settore. I due canali fondamentali di questa categorizzazione sono quello medico-diagnostico e quello burocratico-giuridico: sulla base di una diagnosi, per esempio psichiatrica, e/o di una sentenza di tribunale, assunte come dati oggettivi, gli operatori a ciò deputati si attengono ai provvedimenti prescritti dalla scienza medica e/o dalle norme giuridiche per trattare il “caso” preso in esame secondo le procedure codificate.

Vorrei proporre due esempi che mostrano come questo modo di procedere, che potrebbe apparire quanto mai efficiente e rigoroso, possa produrre in realtà esiti pesantemente negativi.

Due casi di “tutela del minore”

La prima storia (entrambe le storie mi sono state narrate da Elisabetta Cammelli, per molti anni psicologa a Bologna presso l’Azienda Sanitaria Locale) ha per protagonista un bambino serbo di sei anni giunto in Italia insieme al padre per fuggire dalla guerra, nel corso della quale era morta la madre. I due sopravvivevano facendo i lavavetri. Un giorno il padre viene arrestato e rimpatriato. Il figlio viene separato dal papà, giudicato incapace di svolgere adeguatamente le sue funzioni genitoriali, e trattenuto in Italia dove viene inserito in una casa-famiglia. Il bambino è indocile, sente la mancanza del padre, dà segni di crescente disagio e inizia un tormentato percorso tra affidi famigliari e tentati inserimenti in comunità. Una dozzina di anni dopo commette un omicidio, e attualmente è in carcere. Sarebbe scorretto istituire un nesso lineare di causa-effetto tra il provvedimento preso dalle autorità e l’esito tragico della vicenda, ma resta il fondato sospetto che la decisione di separare il bambino dal padre – assunta a norma di legge, in nome della tutela dei “diritti del minore” – abbia contribuito a deteriorare la situazione anziché a migliorarla.

La seconda storia ha al suo centro una famiglia cinese, composta di madre, padre, un bambino e una bambina, rispettivamente di sei e quattro anni. Un giorno la madre porta la bambina al pronto soccorso con un braccio rotto perché il padre l’ha picchiata. Scatta la denuncia, e la bambina – che era molto legata al fratellino, alla mamma, e in fondo anche al papà che la picchiava – viene immediatamente allontanata dalla famiglia e inserita in una comunità. La psicologa e l’assistente sociale incontrano la famiglia a seguito di questo evento. Inizialmente per i genitori ciò che sta avvenendo è assolutamente incomprensibile: come mai questi italiani si occupano in modo così intrusivo di quelli che a loro sembrano fatti esclusivamente interni alla famiglia? Ma la psicologa e l’assistente sociale, passando attraverso forti conflitti e momenti drammatici, riescono gradualmente a instaurare un rapporto di fiducia reciproca e ad impostare un lavoro sul problema delle percosse alla bambina, che col tempo sembra raggiungere un esito positivo. La bambina, con grande felicità sua e dei suoi, ritorna in famiglia. Se non che, qualche mese dopo, le maestre della scuola materna vedono alcuni lividi sospetti sul corpo della bambina, denunciano il fatto e la bambina ritorna in comunità. L’unica visita in comunità consentita alla mamma e al fratellino è accolta con grande gioia dalla bambina e si conclude con un pianto disperato di tutti e tre al momento della separazione. Riprende il dialogo della psicologa e dell’assistente sociale con i genitori, orientato questa volta a rendere loro accettabile la prospettiva di un affido, che consenta comunque di mantenere vivo il legame tra la famiglia e la bambina. Questa ipotesi, che inizialmente dai genitori è vissuta come una violenza insopportabile, dopo un percorso lungo e difficile viene infine compresa, accolta e condivisa. Si va in tribunale, con la soddisfazione di aver raggiunto un buon compromesso. Ma il giudice decide di togliere la patria potestà ai genitori, dando la bambina in adozione e troncando ogni suo rapporto con la famiglia d’origine: non vedrà mai più il suo fratellino, la sua mamma e il suo papà. Tutto questo per tutelare i “diritti del minore”.

Queste due storie mettono in evidenza la differenza fra un’idea del minore come soggetto astratto di diritti da tutelare a norma di legge, e l’incontro con quel bambino, quella bambina in carne ed ossa, dei quali possiamo veramente prenderci cura solo se siamo disposti a lasciarci coinvolgere in un rapporto personale che per definizione è rischioso e imprevedibile. È evidente che questo rapporto non può riguardare semplicemente “il minore” come se fosse un atomo isolabile dall’ambiente nel quale vive: si tratta di prendersi cura anche delle persone adulte alle quali quel bambino, quella bambina, sono legati, e dalle quali dipendono affettivamente. Anche e forse specialmente se sono persone che escono dai nostri schemi, che si comportano in un modo che non ci piace. In assenza di questo, c’è da chiedersi se le norme e le procedure messe in campo per tutelare i “diritti del minore” siano veramente pensate per proteggere i bambini e le bambine o non siano invece pensate per proteggere gli operatori, le istituzioni e in ultima istanza tutti noi, da una difficile assunzione di responsabilità.

Emozioni virtuali

I “nostri” bambini ci fanno una paura diversa, ma mi sembra che anche nei nostri rapporti con loro entri in gioco una concezione distorta dei concetti di responsabilità e di protezione. Rispetto a quando ero bambino io, o anche solo a quando erano bambini i miei figli, le proibizioni e le forme di controllo sono visibilmente aumentate: avviene per esempio che i regolamenti scolastici vietino ai bambini di giocare a calcio in cortile, o che proibiscano loro di tornare a casa da scuola non accompagnati da un adulto. L’intenzione apparente è di proteggere i bambini dal rischio di farsi male giocando, o di fare brutti incontri sulla via di casa; l’intenzione reale è di proteggere l’istituzione e i suoi operatori da qualsiasi responsabilità giuridica in caso di incidenti. Ma anche indipendentemente dalla scuola, gli spostamenti dei bambini e delle bambine da un luogo all’altro della città, e le stesse attività di gioco e di svago, tendono sempre di più a svolgersi sotto l’onnipresente controllo di un adulto. Così, mentre i bambini come Abdul si trovano a dover affrontare precocemente la lotta per la vita, i nostri bambini sono deprivati di qualunque esperienza di avventura, di rischio, di esplorazione autonoma del mondo.

In questo processo di deprivazione svolgono un ruolo fondamentale i meccanismi del mercato e le nuove tecnologie. C’è un fulminante dialogo adulto/bambino riportato in un’intervista di M. Tesei a Franco Lorenzoni in Educare pratica artigianale… (nella rivista“Una città” n.92, febbraio 2001) che sintetizza nitidamente la situazione: “Il figlio di una mia amica, quest’inverno a Natale stava giocando con la play station allo snowboard, un gioco effettivamente molto bello, divertente e tecnicamente molto sofisticato. Era appassionatissimo perché poteva andare fuori pista, rischiare, fare dei salti, e a Natale ha trascorso ore e ore davanti a questo schermo. Allora, a un certo punto, un po’ per scherzare, gli ho detto: ‘Ma forse con gli stessi soldi, ti saresti potuto pagare una settimana in montagna e andare davvero sullo snowboard’. Lui tranquillissimamente mi ha guardato e mi ha detto: ‘ma no, là fa freddo’. Ecco, questa frase mi ha raggelato. Il punto è proprio questo: noi andiamo rapidamente verso l’abolizione del corpo infantile, i bambini sono sempre più senza corpo. I bambini sanno navigare su internet e non sanno allacciarsi le scarpe. L’età in cui sanno allacciarsi le scarpe è sempre più alta, arrivano ormai in quarta o quinta elementare senza saperlo fare; e ovviamente l’industria ha risolto il problema con le scarpe a strappo…”. Ciò che mi sembra particolarmente insidioso è che l’esperienza della play station e del videogame non esclude le forti emozioni, la percezione del rischio e dell’avventura, ma tutto questo avviene in un mondo virtuale, in una situazione sedentaria e solipsistica. Così da un lato i bambini trovano una risposta quasi parossistica al loro bisogno naturale di eccitazione e di sfida, e dall’altro perdono quel tanto di attrito concreto col mondo reale che anche un’infanzia borghese come la mia poteva offrirmi nella vita del gruppo dei pari, nelle strade del mio quartiere, fuori dal controllo degli adulti.

“Educazione incidentale” e valutazione

A questa espansione del controllo adulto sui ritmi di vita dei bambini non corrisponde, come forse si potrebbe immaginare, l’istituzione di un rapporto educativo più serrato ed efficace. Paul Goodman, uno dei maestri riconosciuti di Ivan Illich, ha messo in luce come lo sviluppo della società occidentale abbia progressivamente ampliato lo spazio dell’“educazione formale”, che si svolge nelle istituzioni a ciò espressamente deputate, a scapito dell’“educazione incidentale”, che avveniva spontaneamente attraverso la partecipazione diretta e informale dei bambini alla vita della comunità. Ecco come Goodman in Summerhill, esperienza di educazione incidentale (Franco Angeli 1975) descrive le caratteristiche dell’educazione incidentale: “Generalmente parlando, questo processo incidentale si adatta alla natura dell’apprendimento meglio dell’insegnamento diretto. Il giovane sperimenta cause e effetti, invece che esercizi pedagogici. La realtà è estremamente complessa, ma ogni giovane può coglierla a modo suo, nel suo momento, secondo i suoi interessi e la sua iniziativa. Inoltre – cosa ancora più importante – può imitare, identificarsi, essere approvato o disapprovato, cooperare o competere senza soffrire dell’ansia causata dall’essere al centro dell’attenzione”. La nostra paura dei bambini ci fa andare in direzione diametralmente opposta: la proiezione sistematica su di loro dei nostri tempi, dei nostri obiettivi e delle nostre categorie di giudizio incanala e atrofizza quella facoltà di curiosare, esplorare, sperimentare, interagire liberamente con i loro simili e con gli adulti, che sarebbe la strada maestra di un apprendimento autonomo.

L’ossessione della valutazione che contrassegna il nostro atteggiamento nei confronti dell’infanzia è ben rappresentata nel romanzo autobiografico di Peter Høeg I quasi adatti (Arnoldo Mondadori 1996), centrato sull’esperienza dell’autore bambino in una scuola sperimentale di Copenhagen, specializzata nel recupero di adolescenti disadattati. Nel romanzo le finalità dell’istituzione e le intenzioni degli educatori sono così descritte:

Volevano aiutare (…). Volevano aiutare i bambini e la società. Individuando i lievemente ritardati o addirittura i minorati in modo che potessero finire nelle comunità o nei centri di rieducazione per ricevere le attenzioni di cui avevano bisogno. Volevano aiutare le vittime dell’evoluzione (…). Per indicare quelli che erano sul limite e non riuscivano a stare nei tempi previsti dai test, per aiutarli a risalire. Volevano prendere la gente sotto la loro ala (…).

Pensavano che per i bambini fosse di grande aiuto essere valutati.

Certamente lo si pensa ancora, è un’opinione piuttosto diffusa nella società. Essere valutati è un bene.

Subito dopo queste righe, con un brusco salto nel tempo, il racconto si sposta nel presente, quando il protagonista-narratore, ormai adulto, è riuscito a scrollarsi di dosso gli effetti più nefasti dell’esperienza scolastica e si è fatto una famiglia. È ai giardini pubblici con la sua bambina:

Eravamo al parco giochi, lei era salita su delle rotaie. Si trovava forse a un metro da terra. Da lì mi gridò: “Guardami!”

Non fui io a rispondere, non feci in tempo. Fu una donna sconosciuta, anche lei lì con il suo bambino.

“Come sei brava” disse.

Mi alzai senza pensarci, stavo per andare a staccarle la testa. Poi mi ricordai che era madre di un bambino piccolo e che era donna. Capii che stavo per avere una ricaduta.

Mi sedetti, ma ci volle molto tempo prima che smettessi di tremare.

La bambina aveva chiesto attenzione. Aveva solo chiesto di essere guardata. Ma aveva ricevuto una valutazione. “Come sei brava”.

Non è con cattive intenzioni che uno valuta la gente. È solo perché lui stesso è stato tante volte sottoposto al test. Alla fine non riesce a pensare in altro modo.

Forse uno non se ne rende conto così chiaramente, se è sempre riuscito a fare più o meno quello che gli veniva richiesto. Forse se ne rende conto chi sa che per tutta la vita sarà sempre sul limite.

L’alternativa – suggerisce Høeg – non è fra valutare positivamente o negativamente, benevolmente o malevolmente, ma fra valutare e, semplicemente, “guardare”, prestare attenzione senza formulare giudizi. Ritorniamo così alla prime righe di questo intervento: da un lato l’alterità di quel bambino, quella bambina, che ci chiedono di essere visti ed accolti per quello che sono; dall’altro il concetto dell’in-fanzia come età caratterizzata da un’incompletezza che toccherebbe a noi colmare attraverso un processo di assimilazione ai nostri valori e alle nostre competenze di adulti.

Domande legittime e illegittime

Il canale istituzionale attraverso il quale si svolge questo processo è la scuola, luogo obbligato di incontro fra adulti e bambini, dove può accadere il peggio come il meglio, a seconda di come i due gruppi umani entrano in relazione fra loro. Mi pare che un buon criterio di discernimento sia offerto dalla distinzione, proposta da Heinz von Foerster, fra “domande legittime” (la cui risposta non è conosciuta da chi le pone) e “domande illegittime” (la cui risposta è nota in partenza all’interrogante). Nel modello scolastico dominante – afferma von Foerster – le domande che gli insegnanti pongono agli studenti per valutarli sono sempre “illegittime”: solo se l’insegnante conosce in partenza la risposta può dare una valutazione certa e indiscutibile sulle conoscenze dello studente. Ma qual è l’effetto di un processo formativo tutto centrato sulle domande illegittime? Quando un bambino entra nella scuola è una meravigliosa “macchina non banale”: pone le domande più strane, dà le risposte più sorprendenti. Ma se lo sottoponiamo per molti anni a una cura intensiva di domande illegittime, il suo primo e fondamentale apprendimento sarà il seguente: quanto più sono prevedibile, tanto più sono premiato. Risultato: se tutto andrà secondo i piani, nel corso degli anni lo studente si trasformerà in una “macchina banale”, che, dato un certo input, risponderà con un output perfettamente prevedibile. “I test scolastici sono un mezzo per misurare il grado di banalizzazione. – conclude von Foerster – Se lo studente ottiene il punteggio massimo, ciò è segno di una perfetta banalizzazione: lo studente è completamente prevedibile, e quindi può essere ammesso alla società. Non sarà fonte di sorprese né di problemi”.

Negli ultimi anni la scuola italiana è stata indirizzata sempre più decisamente verso una didattica della misurazione e del controllo, tutta centrata sulle “domande illegittime”. Anche nell’ambito della valutazione scolastica, come in quello della “tutela dei diritti del minore”, si ricorre all’oggettività come scappatoia per evitare il rischio dell’assunzione soggettiva di responsabilità. Così può avvenire che, per descrivere il processo di insegnamento/apprendimento, la prosa della buro-pedagogia ufficiale ricorra ad un linguaggio asettico, che non sembra parlare di esseri umani sessuati, con nomi, volti e storie personali, ma di funzioni algebriche o di componenti di apparecchiature elettroniche. Dai materiali approntati dall’Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Scienze della Comunicazione, per i corsi di formazione ai docenti dei “licei tecnici” si legge:

Definita, attraverso la procedura proposta, la struttura modulare di un curricolo e la scansione orizzontale e verticale, e cioè in serie e in parallelo, dei moduli che lo costituiscono, il lavoro più impegnativo consiste nella elaborazione delle unità didattiche, in cui ogni modulo è stato eventualmente articolato. Si tratta di operare su contenuti, obiettivi, attività (…) e reti concettuali che presentino un livello di omogeneità interna ancor maggiore di quello proposto dal modulo di cui l’unità considerata è parte costitutiva.

(…) Quanto più la definizione degli obiettivi di apprendimento di un percorso formativo e dei relativi prerequisiti cognitivi risulta precisa e analitica, tanto maggiore è la probabilità di ottenere in uscita esiti di alta qualità.

“Accentuare le differenze”

Un sistema scolastico centrato sulla misurazione e sul controllo non deve lasciare nessuno spazio vuoto, nessun dubbio aperto, nessuna possibilità di ricerca fuori da canali precostituiti. In altre parole è una sistema scolastico ossessionato dalle risposte giuste. Quando i miei figli frequentavano le scuole medie, qualche volta mi chiedevano di aiutarli nei compiti di grammatica: così ho potuto scoprire che, dagli anni della mia adolescenza, i tipi di complementi e di proposizioni da individuare negli esercizi di analisi logica e del periodo erano enormemente aumentati di numero. La quantità e la capziosità delle opzioni possibili faceva sì, che, pur essendo del mestiere, mi trovassi in gravi e a volte insormontabili difficoltà. Credo che l’enorme aumento del numero dei complementi sia legato all’ossessione delle risposte giuste: se ci prefiggiamo lo scopo di catalogare il funzionamento della lingua in ogni suo dettaglio, senza zone di dubbio o d’ambiguità, siamo costretti a inventarci un’infinità di definizioni, che saranno comunque sempre inadeguate ad incasellare una realtà viva, complessa, in continuo cambiamento.

Alla scuola delle risposte giuste si può accostare e contrapporre una scuola che va in cerca di domande, di buone domande. Il mio amico maestro Bardo Seeber mi ha raccontato una lezione di grammatica svoltasi in una terza elementare. Stavano facendo il ripasso sulle parti del discorso che avevano studiato l’anno precedente e si erano concentrati sul nome. A un certo punto, un bambino ha posto la domanda: “Ma le cose hanno sempre avuto un nome, o c’è stato un tempo in cui non lo avevano?”. Su questa questione si è imbastito un dibattito: l’opinione prevalente era che le cose avevano sempre avuto un nome, ma è subito sorto il problema della lingua che denominava originariamente le cose. Qualcuno ha suggerito che si trattasse dell’italiano. Ma chi ha dato un nome alle cose? Gli uomini, le donne, gli esseri umani! Ma prima degli esseri umani? Qualcuno ha abbozzato l’idea di Dio. Ma Dio allora parla in italiano? E via di questo passo. Questo modo di fare grammatica è basato sulle domande, oltre che sulle risposte. Consente di scoprire che la realtà del linguaggio è misteriosa, solo parzialmente incasellabile dentro risposte pronte, e che ci apre prospettive di ricerca sconfinate.

Quando Bardo mi ha raccontato questo episodio, mi è venuto in mente che nel De vulgari eloquentia Dante si pone lo stesso problema, e lo risolve sostenendo che il vero nome delle cose è ebraico, perché questa è la lingua parlata in origine da Dio. Credo però che sia più utile pensare che a questo genere di domanda non ci sia una risposta unica uguale per tutti. Si tratta infatti di quel tipo di domande che Heinz von Foerster in Inventare per apprendere, apprendere per inventare (in Il senso dell’imparare, a cura di P. Perticari e M. Sclavi, Anabasi 1994) definisce, oltre che “legittime”, “indecidibili”: quesiti che non hanno una risposta certa, razionalmente dimostrabile. Queste domande hanno due qualità importanti. Prima di tutto, proprio perché non hanno una risposta certa uguale per tutti, fanno appello alla responsabilità di ciascun interlocutore, perché dia da sé la sua risposta. In secondo luogo, questa risposta non darà informazioni soltanto o principalmente sull’argomento della domanda, ma anche e specialmente sulla persona che la sta pronunciando. Von Foerster fa l’esempio del problema delle origini dell’universo: poiché nessuno era là per vedere come sono andate le cose, la domanda “com’è nato il mondo?” non ha una risposta certa e indiscutibile. Qualcuno potrà rispondere che è stato creato da un Dio in sei giorni; qualcun altro farà riferimento al bing bang; un terzo potrebbe dire che c’è sempre stato e sempre ci sarà; un altro ancora potrebbe sostenere che su ciò che non si conosce per certo bisogna tacere. E così via. Ciascuna di queste risposte non ci parla tanto del contenuto della domanda, quanto della persona che sta rispondendo, cioè delle sue credenze, dei suoi valori, del suo immaginario.

Credo che le domande indecidibili siano fondamentali nella scuola. I quesiti che hanno una sola risposta esatta uguale per tutti hanno il vantaggio dell’univocità, danno luogo a risposte valutabili “oggettivamente”, consentono di verificare con certezza se uno studente ha acquisito il sapere che gli è stato trasmesso; ma hanno il difetto di attirare la nostra attenzione unicamente su ciò che ci fa uguali. Le domande indecidibili invece mettono in luce ciò che ci fa diversi uno dall’altra, valorizzano l’unicità delle nostre risposte, ci offrono l’occasione di “vedere” il bambino, la bambina che ci sta davanti, di lasciarci spiazzare dalla sua alterità, aldilà da ogni schema valutativo precostituito. Come ha scritto Virginia Woolf in Una stanaza tutta per sé (Arnoldo Mondadori 2003) , “l’educazione non dovrebbe sottolineare e accentuare le differenze, invece delle somiglianze?”.

Giuste ingiustizie

Il racconto di Bardo dimostra che persino nella scuola è possibile porre domande legittime, e anche indecidibili, a patto che l’insegnante non si lasci spaventare dal libero erompere delle strategie dell’ “apprendimento accidentale” delle quali i bambini sono maestri. A questa esperienza della scuola elementare vorrei accostarne un’altra, ambientata in una situazione più proibitiva: la valutazione di fine anno nelle scuole medie superiori. È raccontata da Giuseppe Bagni in Insegnare a chi non vuole imparare scritto insieme a Rosalba Conserva (Edizioni Gruppo Abele 2005, scaricabile gratuitamente da www.circolobateson.it), costituito dalle lettere che i due autori, insegnanti rispettivamente in un istituto professionale di Firenze e in un istituto tecnico di Roma, si scambiano nel corso di un anno scolastico. Nell’ultima lettera del libro Bagni parla di Ledjon, un ragazzo rom che, alla fine del primo anno di scuola, era stato presentato allo scrutinio finale con gravi lacune nella preparazione in molte materie. Ledjon era l’unico ragazzo rom che, finita la scuola media, avesse chiesto di continuare a studiare, e desiderava proseguire il suo percorso scolastico. Suo padre attendeva con impazienza la sua bocciatura per mandarlo finalmente a lavorare. Da un lato il consiglio di classe avrebbe dovuto bocciare Ledjon, perché non aveva raggiunto gli obiettivi minimi prescritti per poter passare all’anno successivo, e, se promosso in seconda, certamente non avrebbe potuto cavarsela; dall’altro era evidente che una bocciatura gli avrebbe tagliato le gambe, allontanando con ogni probabilità dalla scuola un ragazzo che desiderava proseguire gli studi nonostante le pesanti difficoltà opposte dal suo ambiente di provenienza.

Ciò che avviene ordinariamente in un consiglio di classe, di fronte a una situazione di questo tipo, è lo sclerotizzarsi di un conflitto irrisolvibile fra la posizione “rigorosa” e la posizione “umanitaria”, per approdare infine a una risoluzione in ogni caso insoddisfacente, che si tratti di promozione o di bocciatura. In questo caso invece, aiutati anche dalla relazione di un educatore volontario che seguiva il ragazzo, i docenti hanno immaginato – e approvato all’unanimità – una terza ipotesi: “promuovere Ledjon per permettergli di iscriversi l’anno prossimo al secondo anno della formazione regionale, e raggiungere così una qualifica. L’anno successivo Ledjon potrà rientrare nella nostra terza classe, se lo vorrà ancora, frequentando i corsi estivi e con l’aiuto dell’associazione. Vero che si trattava pur sempre di allontanarlo dalla classe, ma farlo dopo la promozione aveva per lui un significato del tutto diverso e rendeva credibile il progetto successivo di rientro”. Una soluzione comunque discutibile, che offriva il fianco a una serie di perplessità: “Come giustificare la promozione di Ledjon rispetto ai compagni? Quali garanzie che poi non si sarebbe iscritto lo stesso in seconda? Con quale motivazione si può promuovere un alunno a una classe a cui, in verità, si ritiene non idoneo?”.

Gli insegnanti hanno accettato di correre il rischio che queste domande restassero provvisoriamente senza risposta, puntando sul dialogo diretto con Ledjon, per proporgli il patto definito dal consiglio di classe; e con i compagni di Ledjon, per ragionare con loro sulle motivazioni per le quali era stata presa la decisione di fare “una giusta ingiustizia”. In altre parole hanno preferito alla logica burocratico-giuridica dell’oggettività, la logica dell’assunzione di responsabilità e del confronto aperto con gli studenti.

“L’incontro con Ledjon – scrive conclusivamente Bagni – è stata una di quelle cose che ripagano di un anno di fatiche”. Se c’è un motivo di speranza è che noi adulti, quando riusciamo a superare la paura che abbiamo dei bambini e dei ragazzi e accettiamo di lasciarci cambiare da loro, alla fine scopriamo di non averci perso ma guadagnato. Forse un riferimento a ciò che avviene nel mondo animale può illuminarci sulla natura di questo tornaconto. Racconta Gregory Bateson in Una sacra unità (Adelphi 1997):

Avevo in famiglia una cagna di razza Keeshond, e quando finalmente divenne madre ebbi il privilegio di assistere allo svezzamento di uno dei suoi cuccioli. Si svolse come per tutti i canidi: la madre preme la bocca aperta sulla nuca del cucciolo, il quale viene così schiacciato a terra. Se a questo punto il cucciolo chiede ancora latte, viene schiacciato di nuovo. Fin qui si tratta solo di una storia di condizionamento operante con rinforzo negativo e rientrerebbe benissimo in ogni manuale di psicologia. Ma il passo successivo fu quasi una battaglia, che si trasformò in un gioco affettuoso tra madre e figlio. Il cucciolo aggredì la bocca della madre con la sua e poi i due si misero a giocare con le bocche. In altre parole, il contesto di apprendimento è intrecciato all’interno di una relazione globale e non ha il netto risalto di un incidente isolato. Non è solo “impara a non chiedere la tetta”, ma una faccenda molto più complicata entro un tessuto complessivo intrecciato di relazioni di amore. E se i cani attingono a quest’ordine di complessità si può star sicuri che gli esseri umani possono e debbono raggiungere due o tre ordini di complessità in più.