TASH AW e KADER ABDOLAH, un’ansia non lontana

Tra i libri stranieri apparsi di recente in italiano emergono due romanzi, opera di due grandi scrittori del nostro tempo, provenienti da paesi e culture asiatiche, Noi, i sopravvissuti (Einaudi 2021) di Tash Aw, malese residente a Londra, e Il sentiero delle babbucce gialle (Iperborea 2020) di Kader Abdolah, iraniano, rifugiato politico in Olanda dal 1988. I romanzi, scritti nelle lingue del paese di adozione, rispettivamente inglese e olandese, e tradotti in maniera esemplare da Anna Nadotti e da Elisabetta Svaluto Moreolo, mettono in campo questioni rilevanti e complesse che stimolano alla riflessione e aiutano a capire il mondo in cui viviamo.

Noi, i sopravvissuti, ambientato nella Malesia dei nostri anni, descrive in maniera lucida e spassionata la cruda realtà di sfruttamento e del traffico di corpi umani nel Sud-est asiatico, e il groviglio inestricabile di problemi climatici, inquinamento, epidemie, emigrazione irregolare. Entro una cornice affabulatoria, ricca di digressioni e dilazioni, Il sentiero delle babbucce gialle ripercorre, invece, la storia dell’Iran nell’ultimo secolo dalla caduta dell’impero persiano al passaggio al regime dell’ayatollah Khomeyni, alla guerra con l’Iraq e alla diaspora di centinaia di migliaia di iraniani in Occidente.

Al di là delle evidenti differenze tematiche e stilistiche, a collegarli è lo sguardo sul proprio tempo dei due protagonisti, uomini che hanno alle spalle una vita dura e il carcere, che si sono trovati coinvolti in cose più grandi di loro, difficili da capire, ma in cui si sono impegnati anima e corpo, mettendosi sempre in gioco, restando due ‘cuori puri’ che si raccontano lucidamente e senza ideologia. Sul flusso dei ricordi, le loro storie ondeggiano avanti e indietro nel tempo, svicolando sempre per nuovi sentieri e portando dentro nuove storie, dettagli e suggestioni visive, che accentuano la tensione narrativa.

Il racconto di Ah Hock, io narrante del romanzo di Tash Aw, è rivolto a un interlocutore silenzioso, un tu che più avanti prende corpo in una giovane donna malese, Su-Min, che lo intervista per la sua tesi di dottorato in un’università americana, un personaggio che può intendersi come alias dello scrittore e al tempo stesso doppio del lettore. Ah Hock non capisce che interesse possa avere una storia come la sua, una come tante. Ha scontato da qualche anno la pena per omicidio colposo e ora campa con un sussidio che gli ha procurato l’avvocato. Ma Su-Min lo incuriosisce, in quanto malese come lui, benché le circostanze di nascita – o il destino – l’hanno resa diversa, estranea. Immagina che se i nonni, emigrati dalla Cina, fossero sbarcati più a nord o naufragati più a sud forse il suo destino sarebbe stato diverso. Se fossero arrivati a una città forse sarebbe potuto diventare come lei. Ma Ah Hock non si lamenta, pensa che in fondo non gli è andata male, dopo anni a spezzarsi la schiena con lavori disumani: il suo ultimo boss, Lai, proprietario di allevamenti ittici, lo aveva promosso caposquadra, addossandogli responsabilità malpagate, e per uno come lui cresciuto in miseria, la paga sicura e quel po’ di potere rappresentano una forma di modesto benessere. Si sentiva al di sopra dei lavoratori bangladesi e indonesiani, sfruttati senza scrupoli, niente altro che corpi rimpiazzabili. Come a seguire l’ordine naturale delle cose, Ah Hock si era sposato – senza capire se ci fosse amore – e aveva comprato casa.

Il racconto, pur aprendo squarci dolorosi su esistenze del tutto prive di gioia, mantiene una scrittura controllata, priva di scosse emotive, anche quando descrive le miserie di lavoratori esposti come pochi alle durezze del clima tropicale, caldo, piogge, alluvioni: “Lavoravamo alla mercé degli elementi, le burrasche, le inondazioni, i serpenti, i vermi che si rintanavano nei piedi. La natura è bella quando la guardi da lontano, o da un’auto che ci passa in mezzo coi finestrini alzati. Quando devi lavorare all’aperto non ti sembra così bella”.

Oppure quando ricorda il forte legame con sua madre. In pagine che sono tra le più belle e coinvolgenti del romanzo, racconta come da piccolo l’aveva aiutata a bonificare un pezzetto di terra insalubre invasa da erbacce e arbusti spinosi per trasformarlo in podere e poter vendere i frutti al mercato. “Lavorava con una concentrazione così intensa da escludere il resto del mondo… non si fermava finché non riusciva a mozzare tutti i rami di un cespuglio. Spesso restavo a osservarla per alcuni istanti. L’arco ritmico del suo braccio. La forza della sua schiena mentre si curvava per abbassare la lama sul fogliame, più e più volte”. Guardandola, il suo corpo impara a imitare i gesti delle braccia, schiena, gambe, a maneggiare l’ascia. Una fatica improba che il bambino tiene sotto controllo fantasticando di essere l’eroe di un racconto wuxia, di stare lottando contro i demoni e i mostri che saccheggiavano il villaggio.

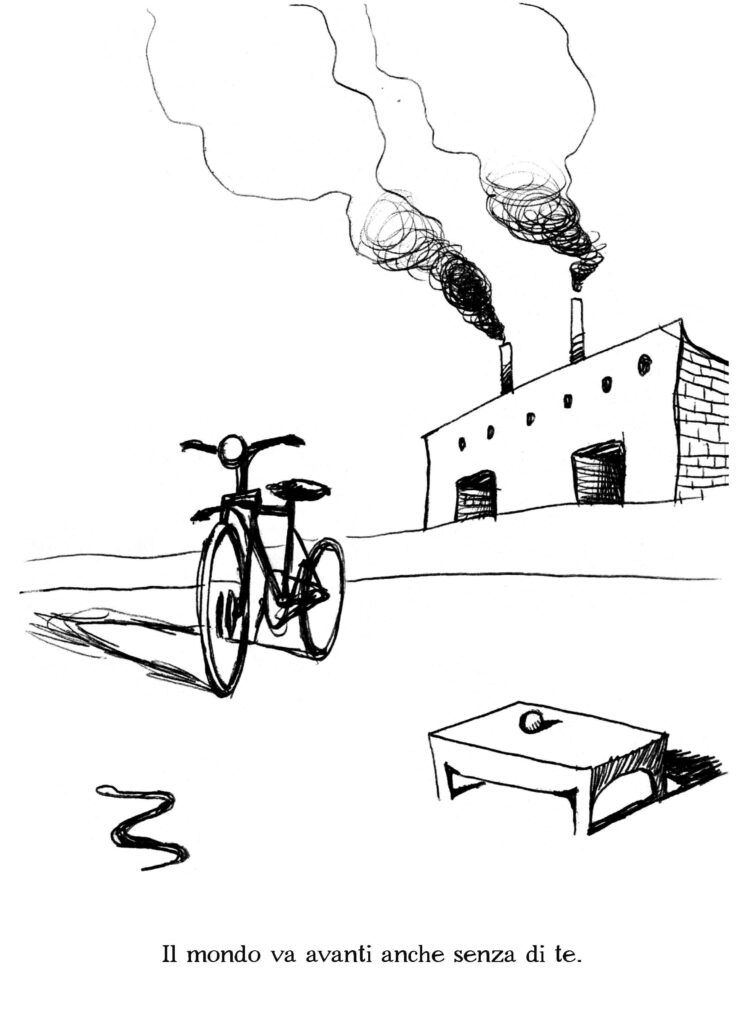

Specchio oscuro di Ah Hock è Keong, l’amico di infanzia, di pochi anni più grande, tutto quello che lui non è o non osa essere. Viene dalla città, Kuala Lumpur, solo a una settantina di chilometri di distanza dal villaggio, ma “i settanta chilometri più lunghi che si potessero immaginare”, e da un mondo diverso di cui aveva sentito parlare e su cui aveva fantasticato. Keong è a suo modo un ribelle, odia la scuola e il villaggio e presto, inseguendo un sogno di benessere sul modello americano, finirà per legarsi a piccoli criminali e al sottomondo dello spaccio. Pur avvertendone la minaccia Ah, cresciuto senza padre e senza modelli, è incapace di sottrarsi al suo fascino e alla sua invadenza e ne ascolta i racconti e le bravate come guardasse un film; lui conosce solo il lavoro, e vive seguendo quello che chiama “l’ordine naturale delle cose”. Un ordine che a un certo punto salta facendo vacillare la sua lineare filosofia di vita: prima sei un bambino poi un adulto e “non sai neppure come è successo. Ti trovi un lavoro. Ti ammali. Ti sposi. Ti droghi. Ti licenziano. Ti prendi una pausa. Ti fottono. Ti va tutto male. Ti va tutto bene. Non c’era più nessuna logica a questo mondo, tutto succedeva in ordine casuale”.

Tash Aw, nato a Taipei da genitori malaysiani e nonni emigrati dalla Cina, che si erano lasciati alle spalle i traumi della rivoluzione culturale, ha raccontato nel memoir Stranieri su un molo (add editore 2017) la sua genealogia, e il suo “passaggio” in Occidente. Le sue origini, il suo legame con la Malesia sono evidenti a ogni pagina di Noi, i sopravvissuti, nel retroterra dei suoi personaggi, nella evocazione del paesaggio, la giungla, le piantagioni, e in particolare nel personaggio di Su-Min. Nel disagio che si instaura tra Ah Hock e l’intervistatrice, una ragazza di città che ha goduto del privilegio dell’istruzione, si riflette il senso di colpa dello scrittore, il suo sentirsi straniero ovunque.

Diversa la prospettiva del romanzo di Kader Abdolah, in cui confluiscono riferimenti e registri da tradizioni letterarie diverse, a partire dall’epigrafe in cui dichiara il suo debito a Sherazade e dal prologo sul linguaggio degli uccelli di un poeta mistico medievale, allo stratagemma di un manoscritto arrivato un po’ per caso delle mani dell’autore, intitolato Mike Hammer, il trucido detective dei gialli di Mickey Spillane, che c’entra ben poco con quel che segue. Il manoscritto – un “mucchio di racconti illeggibili”– è in effetti opera di un regista iraniano, Sultan, “compagno di lotta” dell’autore, come lui rifugiato in Olanda, in cui racconta la sua vita avventurosa. Scrivere non è il suo mestiere e così decide di affidare i suoi appunti a chi sa farlo perché li trasformi in un testo leggibile: “Di professione sono cineasta e finora ho raccontato le mie storie attraverso la cinepresa. Ma ho capito che letteratura è l’unica espressione artistica in cui si può raccontare una storia nella sua totalità… La cinepresa blocca la fantasia, mentre la penna fa l’esatto opposto”.

Ma i racconti per quanto all’apparenza sconnessi sono legati da fili invisibili che lo scrittore e il lettore insieme a lui, seguirà fino al lieto fine a sorpresa, in una serie infinita di peripezie, interventi magici e fantastici, risorgendo sempre a nuova vita come la mitica fenice. Mescolando generi letterari alti e popolari, romanzo storico e detective story, testimonianza civile e affabulazione orale, il racconto di Sultan si snoda dall’infanzia passata nel castello dei nonni fino all’approdo in Olanda, passando attraverso confini, lingue, avventure, amori, prigionia e tortura, bombardamenti, sempre mantenendosi “puro”, pronto al sacrificio di sé e dei suoi amori per un bene più alto. Il sentiero delle babbucce gialle è un romanzo avvincente e paradossale, intessuto di storie inverosimili, come quando Sultan partecipa al sequestro della regina Farah Diba e si trova a farle da carceriere per cinque giorni con una scatoletta di tonno e un bicchiere d’acqua… ma troverà il modo di fabbricarle un paio di babbucce gialle simili a quelle che il nonno faceva per la nonna.

Sultan diventa militante partigiano quasi suo malgrado, perché non sono gli ideali a sostenerlo quanto l’amore per il cinema e la sua cinepresa con cui senza tregua testimonia, un documentario dopo l’altro, gli eventi tumultuosi e i passaggi violenti di potere nella storia del suo paese. La forza vitale che lo sorregge è quella dello sguardo, fin da quando bambino trova in soffitta un cannocchiale, sostituito poi da una macchina fotografica, e più avanti da una cinepresa che gli rivela la sua vera vocazione: testimoniare, filmare la storia. Un desiderio da realizzare ovunque e a ogni costo, nelle stanze sontuose della reggia dello scià, come nella semplice casa dell’ayatollah, filmando la guerriglia nelle strade, ogni volta rischiando la pelle. Neppure la fatwa di Khomeyni contro il cinema può ostacolare i suoi sogni: “Afferrai la cinepresa… e filmai uomini barbuti che inchiodavano con violenza la porta del cinemateatro, e gli ayatollah che bruciavano le pellicole dei film… Forse non potevo fare film per il cinema, ma potevo essere un testimone, un uomo con una cinepresa”.

E continuerà a farlo, quando ormai profugo in Olanda, capisce di dover seguire un nuovo sentiero, raccontare quella massa di profughi che la vita gli ha fatto incontrare, afghani, pakistani, siriani, iracheni, “ondate di energia che si spostavano alla cieca” e ricomincia a filmare con una piccola videocamera, in giro per il mondo.

Questo articolo è disponibile gratuitamente grazie al sostegno dei nostri abbonati e delle nostre abbonate. Per sostenere il nostro progetto editoriale e renderlo ancora più grande, abbonati agli Asini.