Morte di un amico. Ricordo di Alessandro Leogrande

È stata impressionante l’eco che ha avuto negli ambiti più diversi la morte di Alessandro Leogrande, come se tutti avessero percepito cosa significava la sua scomparsa, per la cultura e per l’intelligenza del nostro Paese. I primi giorni dopo la sua morte ho letto cose bellissime: per una specie di prodigio, chiunque scrivesse su di lui era come contagiato dalla sua sobrietà e dalla concretezza. Le cose che avrei voluto scrivere erano troppo personali e dolorose, poco importanti da comunicare agli altri; il dolore era troppo grande, per un amico che ho conosciuto vent’anni fa (abitavamo insieme appena arrivati a Roma, io appena laureato, lui addirittura matricola) e col quale ho vissuto alcuni pezzi di vita decisivi. Man mano che arrivavano i commenti, gli articoli, le reazioni, però, si facevano strada alcune considerazioni che mi sforzo di chiarire anzitutto a me stesso. E dopo e accanto alla sofferenza privata, si faceva strada una desolazione che raramente, in questi anni, è capitato di provare. Un senso di solitudine e di smarrimento, speculare alla statura della sua figura che ci appariva improvvisamente, inevitabilmente nel suo insieme.

Per noi (e con “noi” intendo anzitutto il gruppo che ruota intorno a questa rivista, e precedentemente a “Lo straniero”) era quasi scontato il confronto con Alessandro, il fatto che ci fosse, che le osservazioni più assennate e radicali insieme, quelle da cui partire, fossero le sue. Ma non ci eravamo resi conto che la sua figura avesse assunto, specie negli ultimi anni, un valore e un prestigio così vasti. È una cosa che ci ha commosso, inutile negarlo, e che però ci ha spinto a riflettere sul perché il suo lavoro si sia imposto in maniera così netta.

C’entra, certo, anche il suo stile personale, la capacità congiunta di analisi e di dialogo, che consentiva di far passare analisi scomode e coraggiose, di renderle proficue, anche per ascoltatori lontani. Certo, c’entrano la simpatia umana e la disponibilità all’ascolto. E c’entra, ovviamente, il valore dei suoi libri, specie quella trilogia che è una delle cose più importanti scritte in Italia nell’ultimo decennio: Uomini e caporali (2008), Il naufragio (2011), La frontiera (2015). Per cerchi concentrici, a partire dalla realtà che meglio conosceva, Leogrande si era allargato ai drammi decisivi del mondo contemporaneo. Dalla Puglia (anzi, addirittura dalla masseria di famiglia, e dalla storia delle lotte contadine in quei luoghi) ai flussi migratori dei nuovi braccianti nel foggiano; poi alle migrazioni portate dalla fine del comunismo, ai viaggi dei profughi nel Mediterraneo di oggi. La differenza con la produzione giornalistica corrente era immediata. Quei libri parlano letteralmente del prossimo e di noi: intanto perché si tratta di vicende che ci sfiorano, anche fisicamente, sulle quali ci si può interrogare a partire dall’esperienza quotidiana; perché ci si rivolgono, e coinvolgono la dimensione etica, della scelta, in un tempo in cui la dimensione della scelta morale è rimossa, imbarazzante. Ma anche perché, scavando al fondo di queste storie, ritroviamo noi stessi, la nostra storia, ad esempio il passato coloniale in Albania e nel Corno d’Africa. Quei tre libri sono un affresco sulla sofferenza e l’ingiustizia, che si confrontavano atterriti con situazioni estreme, quasi col mysterium iniquitatis, ma senza cedere al compiacimento pulp o all’effetto: più le situazioni erano estreme, più lui si sforzava di capire. (Leogrande, beato lui, appartiene a quel filone minoritario di intellettuali meridionali esenti dalla retorica e dal barocco).

Alle spalle c’era un’altra trilogia, meno nota ma decisiva: Il mare nascosto (2000), Le male vite (2003) e Nel paese dei viceré (2006), pubblicati tutti da L’ancora del Mediterraneo: i primi due (poi ripubblicati da Fandango) riprendevano il filo con il meridionalismo classico, tra Salvemini e i “Libri del tempo” Laterza, e l’ultimo, il suo unico saggio di riflessione politica, era anche un bilancio generazionale. Mi accorgo che Il mare nascosto, inchiesta magistrale nella Taranto di Giancarlo Cito e dell’Italsider, è stato scritto a 22 anni, il che a rileggerlo ha dell’incredibile. Leogrande aveva già fatto un percorso intellettuale e umano enorme; un percorso che credo sia fondamentale per capirlo, e che è tra l’altro quello che ho potuto osservare più da vicino. La partenza da una Taranto e una Puglia che tornavano centrali; l’incontro con nuove sconcertanti forme della politica (Giancarlo Cito) e con l’Italsider; l’impatto con la Storia (gli sbarchi dall’Albania) e con l’ingiustizia, ma anche con modelli di intervento e di riflessione alti come quello di don Tonino Bello. Credo che si debba partire proprio dagli anni novanta, un passaggio tumultuoso: Leogrande ha 16 anni quando Cito diventa sindaco di Taranto; ne ha 18 all’epoca della prima guerra in Serbia e del suicidio di Alex Langer; 20 quanto naufraga la Kater i Rades; 22 quando l’Italia partecipa all’intervento in Kosovo; 24 quando vive l’apice e la fine di molte speranze al G8 di Genova, che racconta in diretta per “Radio3”. Il suo percorso è in pieno quello di una generazione che, dopo gli anni ottanta, aveva visto rinascere forme di apertura al mondo, con la sensazione, anche tragica (o, per l’Italia, a volte tragicomica) che la Storia si fosse rimessa in moto. Il luogo di formazione era un gruppetto che Goffredo Fofi aveva deciso di chiamare “Suole di vento”: supplemento di una rivista dedicata all’intervento sociale, “La terra vista dalla luna”, alla quale Leogrande cominciò a collaborare da liceale, prima di trasferirsi a Roma. Un gruppo vero, in cui sono nate amicizie ventennali; eppure questo confronto con la sua generazione e con il gruppo più prossimo serve solo a far risaltare, credo, l’unicità del suo percorso.

E qui arriviamo al punto decisivo, a quello che davvero volevo dire, per dare il senso dell’unicità di Alessandro Leogrande. Che era, molto semplicemente, l’unica figura piena di intellettuale militante delle ultime generazioni. Credo che lui ne fosse cosciente, o che almeno sentisse il peso di dover traghettare e mantenere oggi un’esperienza del secolo scorso: da qui il suo confronto continuo con i maestri soprattutto italiani (da Sciascia a Levi a Salvemini, suo vero modello), indietro fino all’Ottocento risorgimentale di Pisacane, del quale aveva curato una raccolta proprio per le Edizioni dell’asino.

Per tutto il Novecento, l’idea di un legame tra la cultura e la società, la cultura e la storia (ma verrebbe da dire semplicemente: la cultura e la sete di giustizia) è stato consentito da una serie di corpi intermedi, che non erano solo necessariamente la forma-partito o i movimenti politici, ma anche ovviamente i sindacati e numerose associazioni di base e di vario tipo: si pensi, solo in Italia, all’ambito della pedagogia o al filone olivettiano tra sociologia e urbanistica. Più in generale, la chiarezza delle battaglie e delle posizioni, quella che permetteva anche a minoranze eretiche e “terze vie”, arrivava grazie a schemi interpretativi che erano anche esperienze concrete. Questo implicava anche una serie di luoghi non solo di intervento sociale, ma anche semplicemente di incontro, di co-cittadinanza, possibilità di confronti con una realtà ampia e leggibile.

Invece, dialogare con dei gruppi, agire all’interno di movimenti, confrontarsi con chi fa le cose, parlare in nome di masse o minoranze oppresse, era all’inizio di questo secolo qualcosa da reinventare quasi senza riferimenti. Questo significa che Alessandro ha dovuto fare da solo, senza poter contare su sponde istituzionali, soggetti politici o sociali. L’importanza della rivista “Lo straniero” per lui (e per noi) credo sia stata proprio questa: l’idea, sempre più impervia, di far dialogare la cultura e le arti con la società e la politica, ma a un livello profondo, cercando anzi di cogliere dall’arte il massimo di verità e di provocazione, non “l’impegno” ma la “verticalità”. Riandando ai grandi pensatori del passato, e continuando una ricerca teorica sul presente. Solo Alessandro, però, credo sia riuscito a farlo davvero. Al massimo, per tutti gli altri, l’esistenza di quel mondo è stato e continua a essere un principio regolativo, qualcosa da tenere tacitamente presente, ma senza saper bene in che modo affrontarlo, o senza avere la determinazione e il rigore per farlo. E la difficoltà di tutto questo gli era ben chiara, in prima persona: “La nostra generazione (diciamo quelli nati negli anni Settanta del secolo scorso) fa fatica a riconoscere i reietti, l’esistenza su un’umanità derelitta. Fa fatica a comprendere che ai margini di un corpaccione sociale che sembra asetticamente compatto, c’è un altro mondo”.

Il valore della figura di Leogrande, il suo esempio (e l’imbarazzo dei sensi di colpa che poteva procurare: lo hanno confessato molti che hanno scritto su di lui), era la testimonianza che è possibile dare un senso al valore culturale, la dimostrazione che le scienze sociali e l’arte possono aiutare a capire e ad agire. Il che sembra non essere più vero, oggi; forse non lo è più. Non si tratta di “mettere l’arte al servizio del sociale”, di chiedersi “a cosa può servire la cultura”. È qualcosa di più profondo. Studiare il passato, rileggere i maestri, aprirsi all’arte non come diversivo ma come nutrimento, come ciò che permette alla lettura del presente e all’intervento di fare un salto oltre la cronaca, di avere un senso profondo e duraturo. Il suo lavoro si fonda implicitamente sull’idea che raccontare e seguire le lotte degli altri, degli oppressi, e apprezzare le invenzioni e gli sforzi degli uomini di salvare le cose o di cercare un senso nel mondo, siano ciò che rende una vita degna e bella (inutile ricordare quanto questa immagine sia inseparabile, per chi lo ha conosciuto, dal ricordo fisico di Alessandro, dalla sua vivacità, dal suo misto di serietà e di gioco: era una delle persone più sorridenti che io abbia mai conosciuto: rideva spesso, di cuore, come i ragazzini. Ho risentito la sua voce più volte nelle registrazioni radiofoniche, in queste settimane, ma purtroppo non credo sia mai rimasta registrata la sua risata, che è la cosa che ricordo di più).

In questo senso il suo lavoro è fondamentale per chi ancora cerca di fare lavoro culturale oltre il quotidiano, ma lo è altrettanto per gli operatori sociali, spesso disinteressati a visioni complessive. La sua passione per la politica, per l’analisi e la critica della politica, veniva proprio da lì: dall’essersi trovato davanti agli occhi alcune deformazioni, contraddizioni, fallimenti, anche geograficamente (spesso, come sappiamo, i migliori osservatori della politica nascono a confronto con grandi fallimenti politici). Il percorso è stato però quello di provare a riparare a un vuoto enorme: quello di conoscenza, di concretezza e di empatia da parte della sinistra. Questo il senso delle sue inchieste: nel paese degli Eurostar, l’Italia continua a essere attraversata in molti modi da poveri e da invisibili, soprattutto stranieri, e la differenza è che Alessandro li vedeva fisicamente, viaggiava fuori dalle rotte convenzionali e si prendeva il suo tempo, e incontrava faccia a faccia, continuamente, mondi diversi. I suoi reportage, così precisi e razionali, hanno un doppio calore, di doppia vicinanza: quello di una sorta di calore mediterraneo, di attenzione al dettaglio e insieme di gusto del perdersi, e quello della storia di viaggio (anche tragico) raccontata dal viaggiatore, come rende chiaro il finale di La frontiera (“solo un altro viaggiatore può capire il peso delle parole che pronunceranno, solo un altro viaggiatore può indicargli la strada della leggerezza”).

Possiamo anche dirla altrimenti: Leogrande può essere una delle figure di riferimento per dare un senso alla parola “sinistra” nella cultura italiana di oggi, cioè anzitutto guardare con gli occhi dei deboli, di coloro che non hanno voce (e a volte, oggi di nuovo come ai tempi del primo socialismo, nemmeno diritto di voto). Non intendendo solo le vittime, ma anche le forme di auto-organizzazione, di rivolta, che per un tipo di prospettiva “interna” come la sua sono le più interessanti, quelle da cui cavare le lezioni migliori e che permettono di andare più a fondo. La prospettiva di Leogrande era naturalmente libertaria, estranea a ogni giustizialismo, poco interessata alle tattiche e alle strategie, perché considerava la politica nel suo complesso per quel che poteva fare, di bene o di male, nei confronti degli oppressi. Lo si può vedere nei suoi articoli sulla Lega, su Grillo, sul rapporto tra la sinistra e Israele, fino all’appello (con Igiaba Scego, Andrea Segre e Dagmawi Yimer) perché le ong disertassero il bando del governo italiano per “migliorare” i campi di concentramento per profughi in Libia.

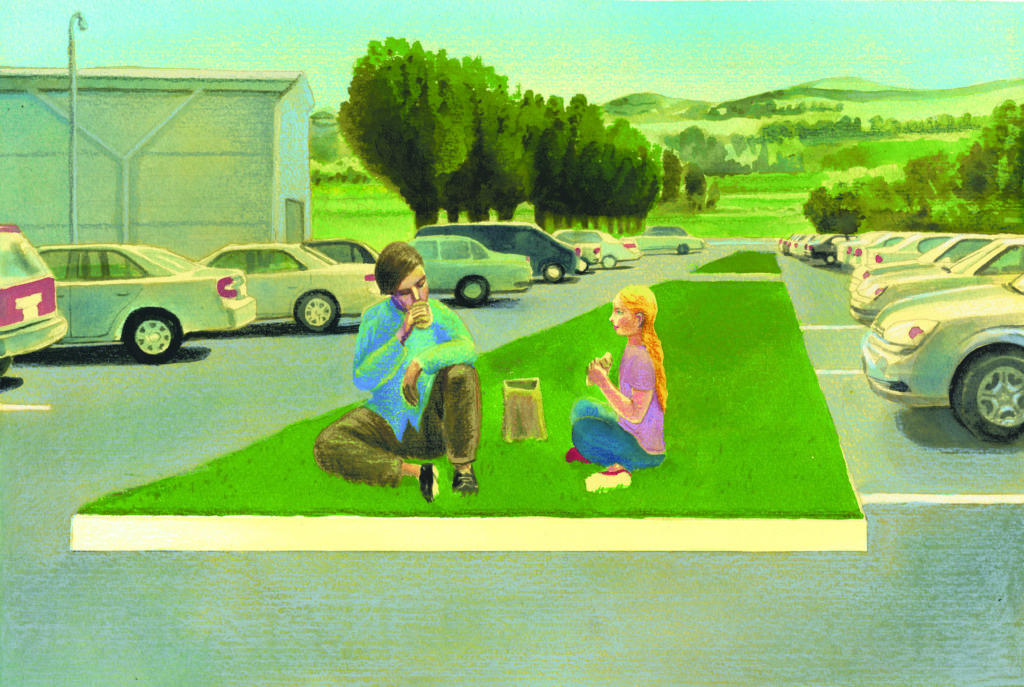

Ho scoperto che molti studenti, anche delle superiori, in questi anni hanno letto i suoi libri, soprattutto La frontiera, rimanendone profondamente colpiti. Credo che i suoi libri possano essere una rivelazione per molti ragazzi, perché raccontano a loro volta un percorso di scoperta da parte di un poco più che ragazzo, per quanto saggissimo, e per questo pronto a farsi sorprendere e a farsi toccare dal dolore e dalle lotte degli altri. Un ragazzo che magari, passeggiando un’estate in una campagna foggiana, comincia a farsi delle domande sul senso della vita, sulla giustizia, sulla propria storia e sulla storia. Tutto il suo lavoro è anche una guida all’empatia, al non voltarsi dall’altra parte, come forma continua di interrogazione, di auto-interrogazione, di scoperta. In molti pensiamo che Alessandro Leogrande diventerà sempre più una figura di riferimento per i giovani migliori. E noi siamo stati fortunati ad aver vissuto un po’ accanto a lui.

| Questo articolo è stato pubblicato sul numero 48 de “Gli asini”: acquista il numero e abbonati per sostenere la rivista. |