I libri per l’infanzia. 2

di Nadia Terranova

Questo articolo è stato pubblicato sul numero 44 de “Gli asini”: acquista il numero e abbonati per sostenere la rivista.

Proverò a riflettere sul segmento dell’editoria e della letteratura per ragazzi, sperando il più possibile di far cadere questa dicitura che sempre si deve apporre, “per ragazzi”, di lasciare scivolare un’etichetta che di questo tipo di letteratura racconta qualcosa ma non tutto. È un ambito di cui mi occupo sia come autrice che come lettrice, ed è una chiave per capire molti aspetti che riguardano quello che accade alla nostra editoria, soprattutto cartacea, ci aiuta a interrogarci sul perché l’iperproduzione che la affligge riguarda anche questo settore, che è in un momento di grande fertilità. Si dice che l’editoria per ragazzi sta bene, e in effetti sta bene, nel senso che si pubblica molto e si vende molto: proprio per questa ragione abbiamo il dovere di analizzare questo “benessere” e vedere cosa c’è dietro, perché il fatto che stia bene in termini di numeri e vendite non significa necessariamente che stia bene in termini di salute letteraria.

Ho portato gli ultimi dati disponibili dell’Associazione italiana editori, relativamente ai lettori che vanno dai 2 ai 19 anni. Dunque: innanzitutto, la media italiana è del 40% di lettori, cioè di persone che hanno letto almeno un libro nell’ultimo anno. È una media bassissima, che si alza vertiginosamente nella fascia di bambini dai 2 ai 5 anni: hanno letto un libro fuori dall’ambito scolastico, quindi ha sfogliato un libro, non necessariamente comprandolo, il 63,3% di questi bambini in età prescolare. Il che significa che i principali lettori in Italia sono quelli che di solito non sanno ancora leggere e tengono in mano in mano un libro come un giocattolo, di solito un libro fatto di illustrazioni. Il che non delegittima quell’oggetto-libro, anzi, il fatto che sia un libro illustrato non significa che sia un libro che non possa o non debba comunicare qualcosa, a partire dall’educazione all’immagine, su cui è importante riflettere proprio perché dai due ai cinque anni i bambini cominciano a vedere e a toccare i libri: i libri devono essere belli a partire dalle copertine, prima ancora di quello che c’è scritto dentro, anche dal punto di vista dall’immagine e dell’illustrazione.

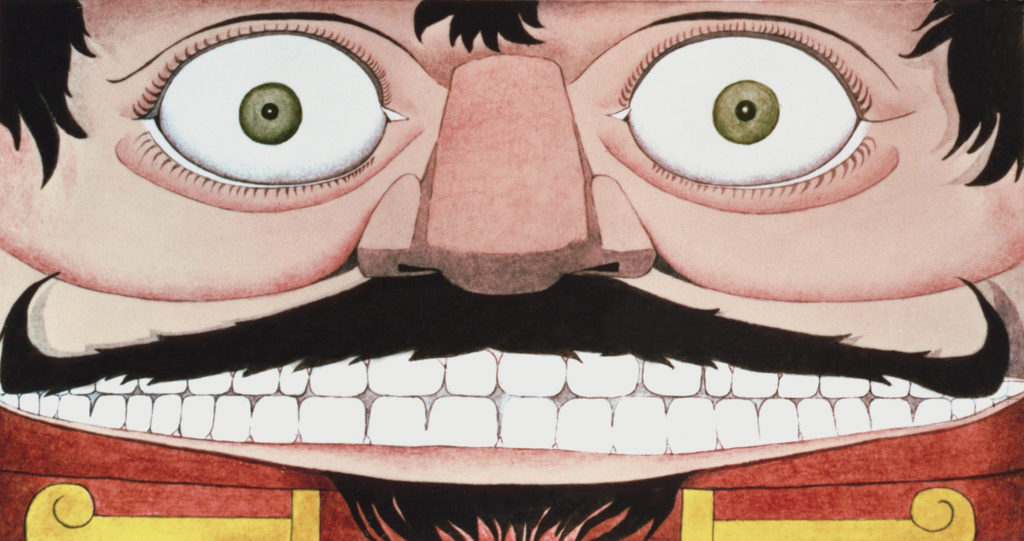

Perciò mi piacerebbe soffermarmi brevemente su che cos’è un albo illustrato: non è un libro con dei disegni dentro, o almeno non soltanto, ma è un libro in cui il testo e le immagini dialogano in una maniera molto particolare, spesso sottovalutata e intesa invece in un modo didascalico, mentre l’albo illustrato è un libro in cui due artisti, narratori, due persone che raccontano una storia la raccontano attraverso due versioni, una con le parole, l’altra con le illustrazioni, che non devono in alcun modo spiegarsi l’una con l’altra, ma devono interpretarsi insieme, devono essere due racconti diversi. Se io scrivo che c’è una bambina con un cappello rosso e accanto ho un’illustrazione di una bambina con un cappello rosso che non fa niente, non ho un albo illustrato ma ho un prodotto per fessi. E molti libri illustrati sono oggi così. I buoni libri illustrati sono quelli in cui c’è un racconto, e poi c’è un’illustrazione che di pagina in pagina sorprende i lettori – piccoli, adulti, non ha alcuna importanza.

Dai 6 ai 10 anni, quando i bambini sono alle scuole elementari e devono leggere i primi libri, c’è il dato più basso, simile alla media degli adulti, il 44%. Gli insegnanti e i maestri delle elementari si facciano qualche domanda: a volte ho l’impressione che fatichino ad aggiornarsi rispetto alle nuove letture, preferendo biblioteche di classe con vecchie edizioni di vecchi libri di qualità media o scarsa.

Dagli 11 ai 14 anni si risale, perché iniziano a comparire i libri per teenagers, si abbandonano completamente gli albi illustrati, che in Italia non hanno successo dopo l’infanzia, a differenza di altri paesi come la Francia, dove vengono letti e acquistati anche con un certo feticismo per tutta la vita. I ragazzini in prima media cominciano a vedere l’albo illustrato come un oggetto per bambini, e forse è anche colpa della tipologia della maggior parte degli albi in commercio, con le loro copertine rosa per le ragazzine, azzurre per i bambini, piene di glitter luccicanti: a 11 anni il bambino si vuole sentire grande e quel tipo di immagine edulcorata con cui è stato drogato viene giustamente accantonata. E se vuole leggere comincia a leggere, da solo, libri per teenager. Anche in quel campo si possono produrre ottimi libri: per i miei gusti dovrebbero essere soprattutto di avventura, nel significato di libri avventurosi, che non annoino, con un protagonista che abbia più o meno l’età del lettore, o meglio che sia di qualche anno più grande per permettere l’identificazione e l’accesso alla storia. Questi libri hanno l’obbligo di essere ancor di più di qualità, perché per la prima volta vengono letti al di fuori dell’ambito scolastico e hanno una loro lunghezza e completezza che permette ai ragazzini di sentirsi lettori veri.

A 15-17 anni il dato si abbassa di nuovo, 47%: è l’età su cui adesso la maggior parte degli editori non soltanto per ragazzi, ma soprattutto della grande editoria, punta tantissimo, i cosiddetti young adults, “giovani adulti”. È una tipologia di libro che ha per protagonisti adolescenti, a cui succedono, soprattutto nella produzione degli ultimi anni, una serie di eventi rovinosi: la malattia, la morte, l’ospedale. Pensiamo a Braccialetti rossi o ai libri di John Green. C’è quindi un estraniamento, su cui secondo me vale la pena soffermarsi. La malattia, la morte e la paura sono completamente scomparsi dai libri per l’infanzia, che sono stati edulcorati perché qualsiasi elemento difficile era “troppo” per un bambino: non si poteva dire che qualcuno moriva, che qualcuno si ammalava, anche lo spavento andava controllato perché altrimenti arrivavano le pletore di madri spaventate perché “mio figlio non ha dormito stanotte per colpa di un libro”, come se non fosse successo a tutti noi di sognare una volta un lupo e di provare spavento ma anche una nuova, strana felicità dentro quella paura, la felicità del coraggio e della conoscenza, che magari non vengono subito riconosciute ma sono importantissime. Improvvisamente quei libri perfetti, rosa, azzurri e glitterati, che hanno costellato l’infanzia producono, nel mondo dell’adolescenza, libri in cui esistono solo la malattia e la morte. Ovviamente, con una deriva pornografica, c’è una sete di sapere, una sete di identificarsi nel malessere e nel dolore che non è soltanto quella normale e adolescenziale, ma diventa potenziata dall’avere vissuto un’infanzia edulcorata. La maggior parte di questi libri per giovani adulti sta spodestando i romanzi di formazione: Il giovane Holden non si legge più, perché è considerato un libro difficile. Recentemente in un liceo di Roma, un liceo borghese e importante, ho incontrato alcune classi che avevano letto Il giovane Holden senza amarlo. Così, ho scelto di discutere due ore per capire, non per farlo amare o odiare – quello può essere naturalmente soggettivo – ma per capire che tipo di libro questi ragazzi si erano trovati a leggere senza riuscire a entrarvi. La chiave è stata quando una ragazza ha detto: “Non mi è piaciuto come è stata trattata la malattia. Perché la malattia per Holden è secondaria”. Così è venuto fuori come la malattia viene trattata nei romanzi per adolescenti, divorandosi tutta la storia, e abbiamo parlato proprio del best seller di John Green.

Torniamo ai dati Aie: per i 18-19 anni, abbiamo il 48,2%, su per giù lo stesso precedente, e poi si diventa adulti e la media ripiomba nel 40%.

Tornando sulla malattia vorrei dire due cose: il discorso sugli albi per l’infanzia è ancora fermo a quanto notava Natalia Ginzburg in un articolo del 1973, che si intitola Senza fate e senza maghi. Questo articolo potete trovarlo in Vita Immaginaria, una raccolta di alcuni suoi scritti per i giornali, oggi fuori catalogo. Natalia scriveva, all’editore Einaudi – che era il suo editore – protestando e dicendogli che aveva fatto una collana che a lei non piaceva per niente, che era la collana di Bruno Munari. Diceva “Bruno Munari è un signore simpatico”, però aveva fatto questa collana per bambini con libri che lasciavano fuori la cattiveria, la paura e l’horror delle magnifiche fiabe italiane raccolte da Calvino, che hanno deliziato con la paura tantissimi bambini. Fa proprio esempi di alcuni libri, parla di lupi vegetariani, di uccellini, dell’uccellino TicTac che era il primo libro della collana, e li demolisce. Dicendo, appunto, che questi libri, che avrebbero dovuto essere pensati per una generazione di individui liberi, di individui senza inibizioni, in realtà ripropongono quello che nel proclama vogliono negare, cioè una realtà per bambini senza fate e senza maghi perché non esistono, ma nemmeno i lupi vegetariani esistono! Natalia Ginzburg rivendica le fate, i maghi, i boschi, i castelli incantati, il terrore, la paura. Dice: se poi tu mi racconti un lupo vegetariano, mi stai raccontando un’altra favola, perché i lupi non sono vegetariani. I bambini, una volta cresciuti, incontreranno lupi che vorranno mangiarli, vorranno divorarli, il mondo è pieno di lupi – dentro e fuori metafora – e non sapranno come affrontarli. E non è detto che insegnare un lupo vegetariano a un bambino insegni a quel bambino a essere vegetariano veramente. Anzi.

Ed è questo, riprendendo quanto detto da Natalia Ginzburg, il legame che per me va spezzato, e su cui bisogna proprio rompere l’equivoco, cioè l’idea che la letteratura e la cronaca giochino dentro lo stesso campionato. Soprattutto la letteratura per l’infanzia. Se voi prendete il best seller che è adesso in tutte le classifiche, Storie della buonanotte per bambine ribelli, al di là di quello che si può pensare del libro, che non è, secondo me, né un libro catastrofico né un libro imprescindibile, questo titolo ci pone di fronte a un equivoco importante: perché le favole della buonanotte devono essere favole vere, di donne realmente esistite? Perché non si può tornare all’idea che la favola e il mito siano la favola e il mito, e di quelle abbia sete il bambino? Avrà tutta la vita per la realtà. Da bambino, deve esercitare il diritto del bambino ad avere dei libri belli, per riprendere Janus Korczak, ad avere libri dentro cui può accadere di tutto. Non dobbiamo avere il limite della realtà, almeno non fino a dieci anni. Serve una palestra per affrontare la realtà, serve di dover entrare e uscire dal libro, serve un esercizio su un piano simbolico. È lo stesso tipo di euivoco per cui Barbablù non si può raccontare perché parlerebbe del femmincidio. In realtà, Barbablù non parla affatto del femminicidio, parla di sapersela cavare nella vita, e comunque semmai fornisce la chiave per la risoluzione. Tutta la violenza che avviene nelle favole avviene nell’unico luogo dove la violenza è innocua, dove è leggibile a misura di bambino. Dove la violenza non arreca veramente un’offesa, diceva Natalia Ginzburg. Per cui va esercitatata quella paura, va portata fino in fondo. Io sosterrei, estremizzando Korczak, il diritto del bambino alla paura: è una emozione che va gestita all’interno del libro, sempre con molta intelligenza, ma non va assolutamente tolta.

A proposito di questo volevo raccontarvi proprio di un albo, che ho visto all’ultima fiera di Bologna. L’ha pubblicato un editore spagnolo, di un’italiana che vive in Spagna, si chiama Arianna Squilloni, ha fondato secondo me una delle case editrici più belle che ci sono in Europa, A buen paso, un po’ una gemella dell’Orecchio acerbo italiano. Arianna pubblica a volte libri di scrittori e illustratori italiani che in Italia non trovano un editore. Uno di questi, uno degli ultimi, si chiama Un regalo para Nino. Sono andata a leggerlo perché ero molta curiosa e conoscevo sia l’autrice che l’illustratore, per vedere che cosa ci fosse di strano in questo albo rifiutato in Italia da tutti gli editori. Non ha trovato nessun canale, almeno finora. É una storia normalissima, illustrata anche con delle illustrazioni a misura di bambino, che racconta di un postino, solo, che non ha una compagna, vive una vita in solitudine e sente che qualcosa gli manca, non capisce bene cosa. Senonché gli animali iniziano a portargli pacchi, proprio a lui che porta le lettere nelle case delle persone. Bestie di vario tipo gli portano dei pezzi di bambino: un orecchio, un naso… Lui non capisce bene che cosa stia succedendo, fino a quando, alla fine del libro, nella sua stanza si è formato un bebè. Ed è questo il regalo che gli animali hanno fatto al postino. Una favola che nella mia infanzia, primi anni Ottanta, sarebbe stata normalissima. Oggi invece è rifiutata dagli editori italiani perché è cruenta, perchè il corpo del bambino non si può fare a pezzi. Ditemi voi se qua non c’è una confusione di piano simbolico e cronachistico che va assolutamente spezzata, prima di formare veramente delle generazioni di imbecilli, come gli adulti che si esprimono in questi termini. Perché i bambini che leggono oggi saranno gli stessi bambini che domani penseranno alle letture per i loro bambini, come insegnanti, come genitori, sotto qualsiasi ruolo. Da bambini cresciuti così, con questo tipo di immaginazione limitata e limitante, non potrà venire nulla di buono.

Soltanto un’ultima cosa sulle librerie per ragazzi. Sono in crescita. Anche quella è una buona notizia, fino a un certo punto. Nel senso che le librerie per ragazzi nel 2015 sono aumentate del 10%, ma il problema è che le librerie per ragazzi hanno sostituito completamente le librerie di quartiere, e questo è bene, però vengono spesso utilizzate come ludoteche e questo non è sempre bene. Sembra che aprire una libreria per ragazzi sia facilissimo, basta mettere una caffetteria e organizzare dei laboratori in cui i bambini imparano a costruire dei ragnetti di cartapesta. Non ho nulla contro i ragni né contro le caffetterie, ma non credo che l’idea di una libreria per ragazzi abbia a che fare con questo più che con la diffusione di cultura. In libreria io mi aspetto di trovare libri belli e librai competenti. Per cui, metà di questa crescita, per chi segue un po’ la nascita di nuove librerie in tutta Italia, è fatta da persone che in pochi giorni si sono improvvisati librai e hanno aperto delle caffetterie con tre o quattro libri per ragazzi intorno, dove la maggior parte dei genitori va a parcheggiare i figli, prendendo un caffè, con dei bruttissimi libri, venduti da persone che non hanno idea dell’editoria per ragazzi.

Certo, altre invece sono molto belle, voglio citare per esempio La pecora nera a Udine e Le storie nuove a Conversano. Sono librerie in cui il libraio si è formato interamente, non soltanto per ragazzi, come vi dicevo a me piace molto quando “per ragazzi” cade come definizione, perché si entra in un libreria per starci, per passarci del tempo, per essere sorpresi da libri che normalmente non si incontrano, di cui nessuno parla, che il libraio ti propone o mette lì per dirti qualcosa, lanciarti un messaggio. Il libraio della Pecora nera mi ha spiegato il motivo per cui non mette Peppa Pig e la Schiappa in vetrina, però li ordina se qualcuno li vuole comprare. Lui dice: “Io so già che esiste qualcuno che vuole questo libro che va per la maggiore ma io non amo, quindi lo tengo qui, nascosto sotto il bancone, lo vendo perché devo sopravvivere però non ha senso esporlo, è già sovraesposto, io propongo un’altra cosa, così magari nel tragitto dall’ingresso all’acquisto lo sguardo viene deviato da qualcosa di più bello, di migliore, o di semplicemente diverso. Ecco: fare questo tipo di scelta, per me, è metà del mestiere del libraio”.

Questo articolo è stato pubblicato sul numero 44 de “Gli asini”: acquista il numero e abbonati per sostenere la rivista.