Se domani il mondo. Poesia giapponese contemporanea

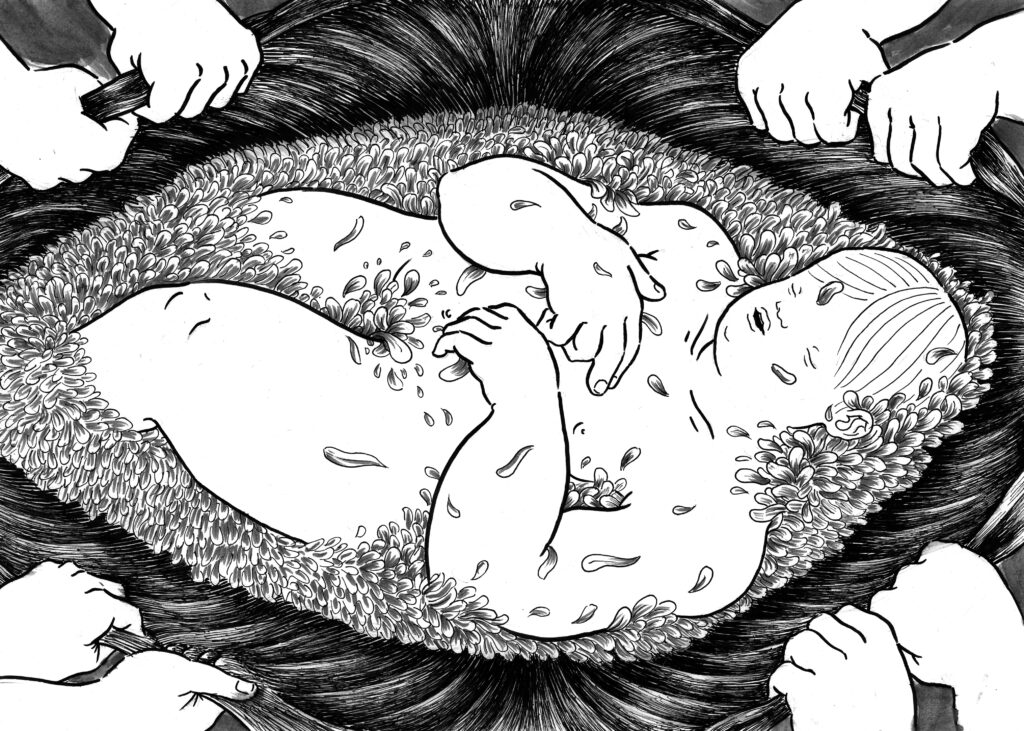

Illustrazione di David Marchetti

21 Luglio 2020

Forse per sintetizzare il concetto si potrebbe dire: se non è immaginabile la poesia classica giapponese senza tanka e haiku, non è neppure concepibile la poesia contemporanea giapponese associandola a haiku e tanka. Nell’antologia Poeti giapponesi, appena pubblicata da Einaudi, che raccoglie con testo a fronte le opere di 22 poeti scritte tra gli anni […]