Morire sul lavoro nel distretto di Prato

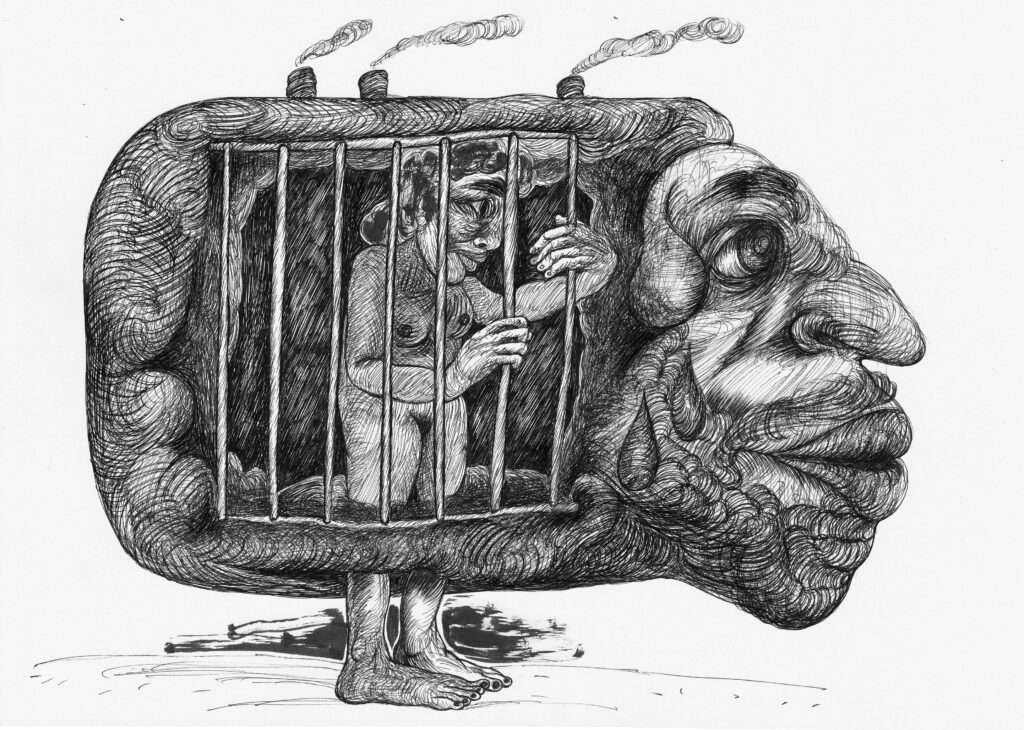

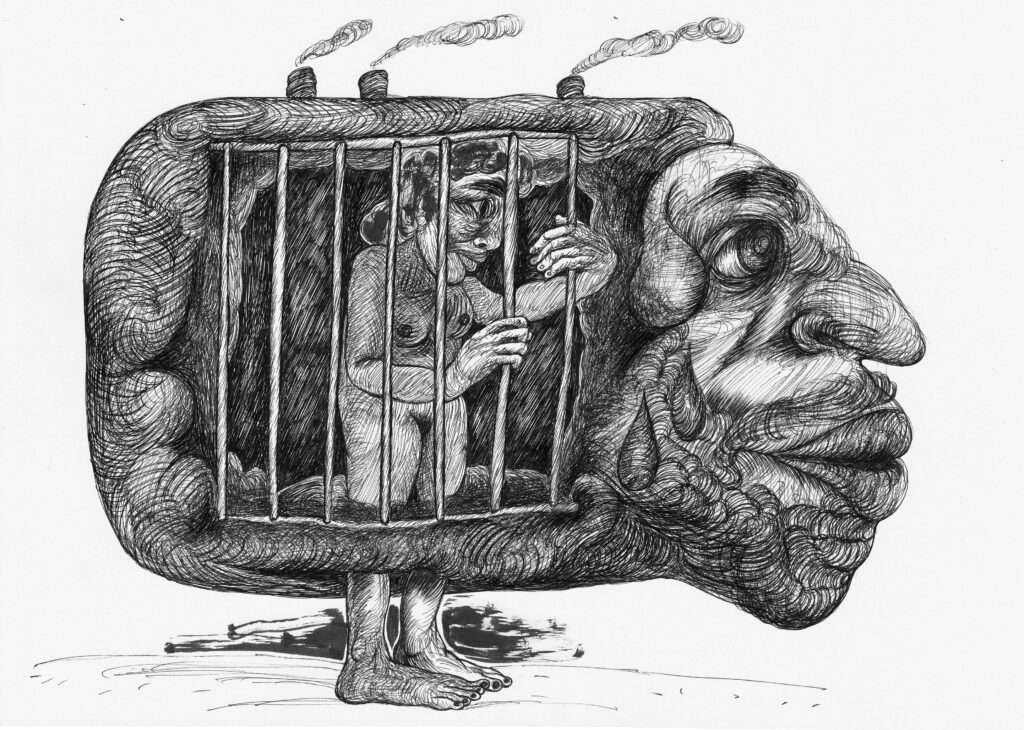

illustrazione di Majid Bita

1 Luglio 2021

Chi percorreva la pistoiese o la montalese nell’attraversamento di paesi e borghi era accompagnato dal ritmo dei telai.

Educazione e intervento sociale

Centro di Documentazione di Pistoia

via Pertini snc, c/o Biblioteca San Giorgio – 51100 Pistoia

p.iva 01271720474 – codice destinatario KRRH6B9