La ritualità equivoca della memoria

Cominciavo a non poterne più della Giornata della Memoria. E non è un buon modo per cominciare un articolo dedicato a questa data, lo so.

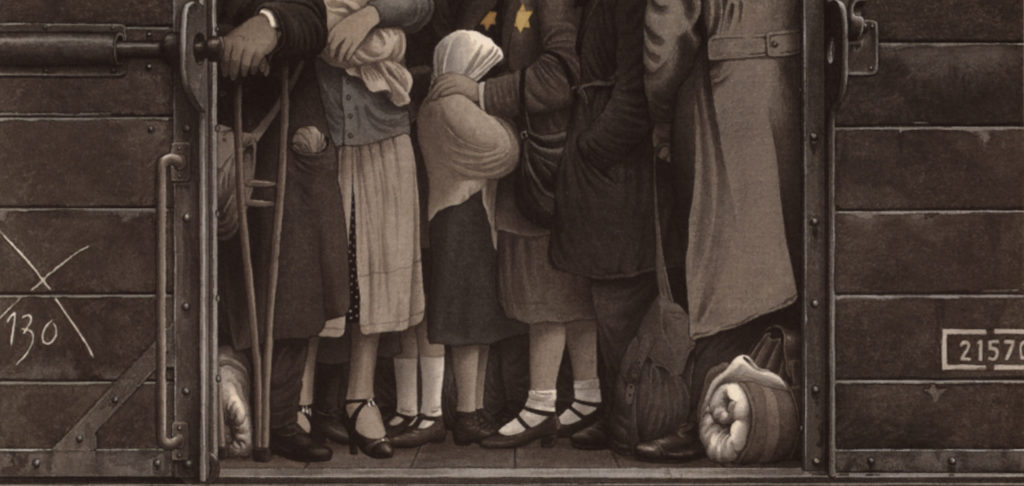

Il fatto è che pochi anni di una ritualità equivoca mi sembrano bastati a immiserire, se non a svuotare di senso l’iniziativa più che meritoria del parlamento italiano (la legge istitutiva è del 2000) poi ripresa dalle Nazioni Unite nel 2005, di intitolare al ricordo della Shoah la data anniversario dell’ingresso delle truppe sovietiche nel campo di Auschwitz, il 27 gennaio 1945. Il giorno in cui Primo Levi lesse nello sguardo del soldato russo liberatore la vergogna “che il giusto prova davanti alla colpa commessa da altrui e gli rimorde che esista, che sia stata introdotta irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono, e che la sua volontà buona sia stata nulla o scarsa, e non abbia valso a difesa”.

Certo, non avrebbe senso disconoscere la funzione e l’importanza assunta dai riti nelle società, quale che sia il loro grado di organizzazione, né insistere sul rischio che la ritualità finisca per essere tutto ciò che resta del significato che l’originò. Ma da qualche parte dovevo pur cominciare.

Dunque: non ne potevo più, intanto, dei discorsi dei politici (quelli “al potere” e quelli che tale potere contestano) che indossano per un giorno l’espressione di circostanza e parlano, discorrono, senza sapere di che cosa stanno argomentando, o utilizzano il tema per rinnovare un sostegno acritico a Israele, direi persino complice. Quasi che mettersi in testa una kippà nella festa comandata assolva da un proprio passato – individuale o della parte che si rappresenta – o sollevi dal dovere di conoscere la storia per farne quotidiana responsabilità politica. Con esiti grotteschi come quello raggiunto da un Silvio Berlusconi che per difendere un parlamentare della propria maggioranza uscitosi con affermazioni schiettamente antisemite, disse, credendo di parafrasare Kennedy a Berlino: “Anch’io sono israeliano”. Come se ebreo e israeliano fossero necessariamente la stessa cosa. Come se Marek Edelman, uno degli eroi della rivolta del ghetto di Varsavia, avesse speso il proprio coraggio non per difendere la propria gente (riscattando così la presentabilità del genere umano) ma per fondare uno stato. Come se lo stesso signor “anch’io sono israeliano” (del quale si ricorda anche un pisolino schiacciato nel corso di una commemorazione delle vittime della Shoah) non fosse già stato a capo di un governo composto e retto anche sui voti dei nostalgici della repubblica di Salò.

Un Vuoto-di-Memoria di cui sono affetti anche i politici di una certa sinistra, che il 27 gennaio si sforzano di mascherare il proprio imbarazzo, trascorrendo il resto dell’anno a spaccare il capello in quattro per distinguere la vicenda millenaria del popolo ebraico dal sionismo, quasi che l’esito storico di quel movimento – pur controverso all’interno dell’ebraismo stesso – non fosse stato propiziato, reso quasi obbligatorio, dall’immane tragedia degli ebrei europei e dal senso di colpa dei “gentili” della stessa Europa, che li consegnarono ai carnefici.

O la confusione che disturbava la lucidità di scrittori come Saramago, grandissimo più ancora del Nobel che gli fu assegnato, che naturalmente inorridiva dinanzi al crimine nazista, ma poi equiparava le condizioni nella Striscia di Gaza a quelle di Auschwitz.

Si fa, d’altra parte, un uso compulsivo, inflazionato nel nostro Occidente pieno di soldi e vuoto di senso, della parola Olocausto: delle piante d’ulivo, dei feti abortiti (fior di prelati…), dei cuccioli di foca e via sterminando. Un utilizzo ugualmente distorto a cui ricorrono anche i palestinesi che ne lamentano uno ai propri danni (inesistente, giacché anche la più odiosa delle occupazioni non è ancora un genocidio), mentre a scuola studiano su testi che ignorano o negano quello realmente avvenuto e che ebbe come vittima il loro nemico ebreo.

Una banalizzazione che ha ingenerato anche una sorta di concorrenza memoriale dalla quale sono nate giornate del ricordo, della memoria di questo e di quello. In Italia, di nuovo (e di nuovo figlia del ventennio berlusconiano) quella dedicata ai morti nelle foibe, smaccatamente inserita nel calendario a compensare l’attenzione dedicata alla Shoah (st’ebrei, sempre a parlà de loro). Foibe aperte, con i loro crimini a lungo taciuti, a pochi chilometri dal solo campo di concentramento e eliminazione di ebrei e prigionieri politici su territorio italiano, la Risiera di San Sabba a Trieste… Foibe brandite contro la “vulgata resistenziale” da giornali – su cui firmano professionisti ebrei di presunta gran fama – che distribuiscono il Mein Kampf o propagandano beatificazioni postume di Benito Mussolini. Che odiano i musulmani come i loro nonni odiavano gli ebrei, salvo accordarsi con i primi – nel caso il Gran Muftì di Gerusalemme – nel far fuori i secondi.

Norman G. Finkelstein, storico ebreo residente negli Stati Uniti, figlio di scampati alla Shoah, ha parlato di una industria dell’Olocausto, attirandosi l’ira dei guardiani dell’ortodossia memoriale e la maleodorante simpatia dei negazionisti. Ma tale è: libri, film, inserti di giornale, premi Oscari, voli charter sui luoghi della memoria, alberghi a tariffe convenzionate nei dintorni, concerti, pagine di recensioni su TripAdvisor…

Una industria che calcola i propri utili in soldi, certo, ma anche in consenso politico. Da quello che cerca un Benyamin Netanyahu tutto preso nella parte mentre accompagna allo Yad Vashem Donald Trump (eletto con i voti di quel Ku Klux Klan, che tiene gli ebrei appena sotto i “negri” nella propria lista del dispezzo); a quello figlio del revisionismo autoassolutorio, la cui rappresentazione più eloquente viene da una Polonia ultracattolica che ha allattato generazioni intere al seno dell’antisemitismo, e si è servita della vittimizzazione di cui è stata oggetto nel dopoguerra sovietizzato per coprire le proprie complicità. Una Polonia che ancora oggi non perdona a suoi storici del valore di Adam Michnik di avere messo a nudo la natura criminale del proprio antigiudaismo in opere come ‘Il pogrom’, e inscena manifestazioni invocandone di simili contro “gli islamici”.

E soldi, dicevo. Denaro. Come quello che mi era stato chiesto, prima che acendessi il registratore, da una sopravvissuta che scostò un pesante braccialetto d’oro, e sollevando e scoprendosi l’avambraccio su cui era tatuato il numero-marchio di Auschwitz, mi chiese: ma lei riesce a immaginare il mio dolore? No che non riuscivo, come avrei potuto? Ma anche di immaginare un prezzo per quell’atto di morte dell’umanità al quale lei era pur sfuggita non mi riusciva. O non volevo: sembrandomi più plausibile, seppure criminale, il prezzo che un colpevole è disposto a pagare per comprare il silenzio altrui, rispetto a una negoziazione sul valore della parola di una vittima. Ci mancavano un naso adunco e un infanticidio rituale per trovarmi in una di quelle caricature che hanno fatto la fortuna di un Dieudonnè.

Ecco. Stanco anche di dare la caccia ai testimoni, agli “ultimi testimoni” (che vanno sempre bene per un buon titolo di giornale), pezzi sempre più rari di una collezione di volti nei quali specchiare la nostra voglia di sentirci buoni, partecipi. Di imporre loro un’altra fatica, alla quale (per la mia esperienza) si sottoponevano con generosità, ma che mi faceva sentire non a posto chiedendoglielo. Un disagio ancora maggiore se a parlarmi erano figure fondamentali come una Liliana Segre, stremata dal “dovere di ricordare”, ma non al punto da non potermi soccorrere, posando una mano sul mio braccio, prima che la commozione prevalesse. O una Edith Bruck alla quale, rosso in volto, chiesi di interrompere il racconto e di indicarmi un bagno. E non stai mica uccidendo qualcuno, sorrise lei davanti al mio imbarazzo. Vai, guarda, è là. Lei, che nel campo aveva appreso ben altre vergogne.

E, ancora, l’ex Sonderkommando, che mi parlava come da una distanza siderale, quella che probabilmente aveva dovuto porre tra ciò che gli era toccato di essere “allora” e ciò che aveva cercato di essere “dopo”. Non per uscirne, non credo, piuttosto per farcela a restare al mondo. E la moglie che lo assisteva, seduta in mezzo a noi due, alla fine mi chiese: ma che vogliono ’sti palestinesi? O lo smemorato, del quale erano rimasti solo il nome e una voce che narrava tutt’altro da ciò che gli andavo chiedendo. L’età, forse, o un oblio soccorrevole, generato da qualche parte nascosta in lui, così che almeno i suoi ultimi anni non fossero tormentati dagli incubi.

Ero stanco di una memoria diventata una calda coperta di emozioni e intima bontà in cui avvolgersi per difendersi dal gelo dei sensi di colpa. Poi, però, mi sono chiesto se questa “stanchezza” non sia in fondo codardia. Una giustificazione per darsi alla fuga. Per non correre il rischio di essere anche noi confusi con quei cittadini tedeschi costretti dai militari alleati a entrare nei “campi” appena liberati, per riconoscere il crimine perpetrato in loro nome, di cui sino ad allora non avevano voluto sapere.

Non lo so. Non so cioè se anche le parole “giuste” non finiscano per divenire un elemento nient’altro che ornamentale, in un mare di retorica sul quale navigano con uguale agio e confusi con il nostro afflato umanitario i negazionismi politici ed editoriali, i riduzionismi (“non fu l’unico genocidio”), la noia. E non so nemmeno che cosa le mie parole edificanti potrebbero significare per il fascista intervistato dai giornali dopo la balorda “occupazione” della sede di un’associazione comense di aiuto agli immigrati, e che a una domanda sulla Shoah ha risposto: portatemi le prove. O per il Fontana-razza-bianca. O per quel mio coetaneo, non uno stinco di santo ma nemmeno una cattiva persona, il quale, il giorno dopo l’uccisione di un giovane nella notte di un tragico carnevale, commentò che per fare giustizia bisognava “riaprire i forni”.

Le parole non aggiustano il mondo, no. E anche la memoria – per parafrasare il finale del notevole ‘L’ordre du jour’, di Eric Vuillard – stenta a farlo, piantata com’è in mezzo alla piazza principale, come un monumento che si omaggia una volta all’anno con un mazzo di peonie secche, e per tutti gli altri giorni si getta ai suoi piedi del pane per gli uccelli.

Forse si potrebbe fare così, ma lo scrivo per tentare di uscire da vicolo cieco in cui mi sono infilato: smettere di portare i ragazzi delle scuole ad Auschwitz, da cui è facile tornare sentendosi più buoni (dei carnefici, perlomeno) con i selfie di circostanza sulla scheda dello smartphone, un po’ stanchi per il viaggio, e una comprensibile voglia di scherzare per stemperare la tensione. Fateli studiare, i ragazzi. Conduceteli semmai dove gli ebrei furono respinti, e dite loro da chi e perché. La frontiera è la stessa, ed è vicina; i giornali del tempo portano le stesse testate, fate leggere loro che cosa si scriveva allora e che cosa si scrive oggi. Chiedete ai ragazzi di aggiungere all’emozione suscitata dall’altrui ricordo un po’ della fatica che lo studio e la coscienza politica richiedono: non per una impossibile riparazione, ma per rispetto della tragedia scritta nei nomi che possono leggere negli archivi (il Fondo rifugiati a Bellinzona è un memento fondamentale) accanto ai quali fu scritto “respinto”.