Istituzioni e de-istituzioni. Tra manicomi, territorio e promozione della salute

intervista di Lorenzo Betti

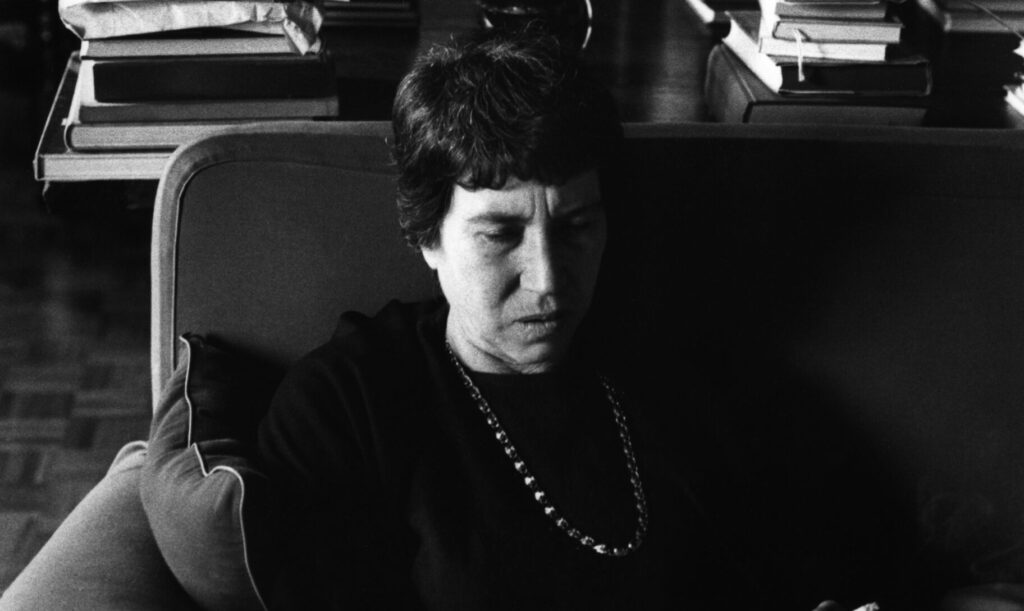

Carmen Roll, attivista nei movimenti di lotta antipsichiatrica tedesca, si trasferisce a Trieste nel 1976 (due anni prima della legge 180) per andare a lavorare con il gruppo di Basaglia nel pieno della deistituzionalizzazione e dell’apertura dei manicomi. La sua esperienza all’interno della sanità triestina è continuata negli anni rimanendo (assieme a molti colleghi) una figura d’avanguardia nella capacità di apertura dell’istituzione sanitaria verso il territorio e verso la cittadinanza. Tra le tante progettualità e battaglie che l’hanno vista come protagonista, nel testo si fa riferimento al progetto di promozione della salute e sviluppo di comunità che, dai primi anni Duemila, la sanità triestina sta sviluppando in alcune aree di edilizia popolare della città. Progettualità oggi chiamate Microaree che, concentrandosi nelle zone con maggiori criticità socioeconomiche e di salute, hanno l’obiettivo di strutturare un rapporto diretto tra l’istituzione sanitaria e la quotidianità dei cittadini più fragili.

Ci puoi raccontare del tuo arrivo a Trieste e come questo è avvenuto?

Sono uscita dalla galera il primo febbraio 1976, avevo letto la traduzione di L’istituzione negata di Basaglia e sono arrivata a Trieste alla fine di marzo chiedendo di lavorare. Ero cittadina libera, non ero una rifugiata politica. Ho chiesto di poter collaborare, chiamarlo lavoro era difficile sia perché non c’era l’Unione Europea sia perché al tempo non avevo una professionalità, avevo studiato come assistente sociale, ma avevo interrotto gli studi. Si poteva parlare più che di lavoro di militanza. Non mi sono mai definita una volontaria.

A Trieste Basaglia però è riuscito a creare l’istituto del volontario che per l’istituzione era la chiave per poter accogliere gente dentro l’equipe che non fosse dipendente della provincia. Per cui l’istituto del volontariato ha permesso di dare da mangiare e da dormire a tutta la gente che veniva a collaborare a quest’esperienza. Io devo dire che non ho mai avuto un’identità da volontaria, mi consideravo più una militante.

Ti definivi così solo tu o era comune a tutto il gruppo dei collaboratori?

Anche gli altri prevalentemente si definivano militanti. Basaglia aveva fatto un accordo con l’Università di Psicologia per i tirocinanti e attraverso questo era riuscito a istituzionalizzare e legalizzare la presenza di persone che non fossero dipendenti pubblici. Così riusciva a inserire chiunque venisse a collaborare.

Quando sono arrivata avevo vitto e alloggio gratuito, mangiavo nel Centro di salute mentale (Csm) e dormivo con gli altri volontari in un reparto svuotato. Dormivamo in stanzoni dove prima vivevano i matti. In sei, otto in una stanza. Era una cosa molto spartana, da ostello.

Poi Rotelli (Franco, stretto collaboratore di Basaglia) mi offrì di scegliere tra rimanere a dormire nel padiglione dove c’erano i volontari/tirocinanti oppure andare in una stanza libera nel primo Csm a Barcola, dove lui era il primario. Optai per quest’ultima soluzione e mi sistemai lì, dove ho vissuto per sei mesi circa. Avevo scelto questa situazione per migliorare il mio italiano che al tempo sapevo solo leggere, ma che parlavo molto male: i volontari da tutto il mondo e gli studenti che parlavano inglese erano principalmente concentrati nei reparti dell’ex-manicomio, mentre nel Csm di Barcola c’erano solo gli infermieri e i matti con i quali o parlavi italiano o non parlavi. Così in tre mesi sono riuscita a imparare velocemente.

Al tempo non c’erano ancora le notti nel Csm (tutti i Csm di Trieste, per ridurre i ricoveri in ospedale, diventarono successivamente operativi 24 ore su 24) e, dopo un mesetto che ero lì, nelle riunioni si è iniziato a parlare della necessità che potevano avere alcune persone di fermarsi qualche giorno. “Ma potrebbe dormire qua” “ma non c’è il servizio notturno” “ma c’è Carmen!”. Finì che dopo circa un mese e mezzo che ero lì ho fatto le notti ininterrottamente per quattro/cinque mesi anche con tre/quattro persone ricoverate. Poi sono stata “liberata” dal dottor Dall’Acqua perché a un certo punto non era più possibile… Io ero lì dentro 24 ore su 24 più o meno.

Per me ovviamente è stata una scuola incredibile. Si potrebbe discutere per ore della mia non professionalità. La non professionalità in salute mentale è una grande risorsa perché, per esempio, la gente ricoverata, con la mia presenza, si sentiva più tranquilla, ero troppo strana io. Non ero individuabile, non ero identificabile. Cosa pensavano loro che fossi io? Non lo so. Una ricoverata come loro probabilmente. L’idea di essere ricoverata e di essere in qualche maniera costretta (non era stata una mia idea fare le notti), diventava molto credibile con la mia presenza. Era un’ospitalità ed era tutto da contrattare, da negoziare. Simboleggiavo una situazione di questo tipo. Io non so cosa pensavano i primi ricoverati di me ma capitava anche che mi venissero a suonare per chiedermi di poter a guardare la televisione alle dieci di sera. Ho un ricordo bellissimo di questa cosa. L’unico brutto ricordo che ho sono gli alcolisti che alle undici di sera iniziavano a rompere i coglioni. Non li sopporto gli alcolisti, non sono mai stata troppo brava con questo tipo di problematica.

Quindi facevi le notti e poi eri lì anche tutto il giorno?

Sì, ma poi andavamo anche tutti a dormire. Era molto carina questa cosa, non dovevano lottare con me perché io non ero un’infermiera della notte che sperava che tutti andassero a dormire. Io là vivevo, per cui impostavo un regime di vita condiviso per cui alle dieci di sera si poteva fare una pastasciutta.

Nell’Ottanta Basaglia ha assunto quaranta persone tra cui anche me e sono andata a lavorare nel Csm e per un bel periodo la notte sono sempre riuscita a farla così. Un po’ entrando anche in conflitto con i miei vecchi colleghi infermieri di più vecchia data. Il manicomio è una strana roba, i matti non dovevano entrare nelle cucine. Le cucine prima erano il regno esclusivo degli infermieri.

Con Rotelli abbiamo aperto il primo gruppo appartamento dove c’erano otto giovani lungo degenti. Il più vecchio aveva trentadue anni e la lunghezza media del ricovero erano vent’anni. Erano entrati bambini in manicomio. Rotelli aveva affittato un grande appartamento a nome suo in centro città di Trieste, vicino alla stazione. Durante la notte abbiamo portato i letti, un tavolo e altri oggetti fuori dall’ospedale. La cuoca del Csm di Barcola ci dava le cose per cucinare (erano tutte persone seguite dal Csm) e così cucinavamo assieme a loro i pasti. Tutto questo non era stabilito da nessuna parte. Loro figuravano come gente che mangiava nel Csm, ma in realtà cucinavano assieme a noi. Il cibo era una cosa molto importante come attrattiva del centro e come dispositivo di rottura dell’idea del posto sanitario, dell’ambulatorio. Alcuni infermieri stavano a sedere assieme ai matti mentre altri si rifiutavano. Dipendeva molto da Csm a Csm, ma questa cosa del cibo era centrale nella nuova funzione dei Centri. Ce n’erano alcuni dove si lottava attivamente per mangiare tutti insieme, operatrici, operatori, ricoverati, ex-ricoverati, eccetera. Noi invece volevamo anche cucinare assieme alle persone (nei Csm cucinava solo la cuoca) per cui si andava noi a prendere il cibo dalla cuoca e poi andavamo a cucinarlo nell’appartamento.

Non c’era nessuna delibera su questa cosa. Era una cosa all’armata Brancaleone come abbiamo sempre fatto. A Trieste queste “innovazioni” sono state fatte senza regole, senza niente, era praticamente un’avanguardia che si buttava a fare una cosa e poi Basaglia, Rotelli e Zanetti (presidente democristiano della provincia di Trieste) una volta visto che questa cosa poteva funzionare si premuravano di fare avere la relativa delibera e istituzionalizzare la cosa. Prima trasgredivamo e poi recuperavamo. Non abbiamo mai pensato che le cose non andassero istituzionalizzate, legittimate, fatte attraverso atti formali. Però è anche vero che c’è stata una cultura del dire “allora mi sembra che si potrebbe fare così” e fatto così si sono mosse risorse dall’esistente senza chiedere nulla a nessuno e quando si capiva che questa è la strada giusta, abbiamo fatto gli atti, le carte, le delibere, le formalizzazioni. Più o meno è stato per un lunghissimo periodo sempre così.

Anche le Microaree sono nate così. Inizialmente il progetto si chiamava “intrighemose” (dal triestino si potrebbe tradurre con “implichiamoci”). “Intrighemose” nella vita delle persone, andiamo ad abitare dove vivono le persone. Abbiamo fatto tutta una serie di cose liberando un po’ di risorse per vedere se la cosa poteva funzionare.

Tornando alla tua storia. Inizi come militante negli anni Settanta, poi negli anni Ottanta diventi dipendente. Come cambia il tuo lavoro nella sanità triestina?

Questa storia si collega alla storia della Cooperativa lavoratori uniti (Clu). Nel manicomio c’erano più di quattrocento infermieri e infermiere. Basaglia lascia andare chi vuole in pensione. In dieci anni se ne vanno via un centinaio di persone e lui non assume nessuno. I soldi così liberati lui se li gioca con Michele Zanetti, tra le altre cose, per dire “voi infermieri, in futuro, non dovete più fare i letti, non dovete più fare le pulizie, non dovete più fare i trasporti dentro l’ospedale, non dovete più distribuire il cibo. Questi lavori li darò a una cooperativa, sostituendo gli infermieri e dando lavoro ai matti”. Nella delibera fatta appositamente c’è scritta questa cosa: è una riconversione di risorse. C’è stata sempre quest’arte di riconvertire e di giocare con le risorse. Basaglia i primi che assume sono gli assistenti sociali, perché i ricoverati e le ricoverate erano tutti coatti e coatte e quindi bisognava fare tutta la pratica con il tribunale e doveva essere un assistente sociale a seguire queste cose. I medici e le mediche giovani avevano borse, inizialmente non erano assunti, c’era tutto un regime di borse per loro. Alcuni erano specializzandi in psichiatria.

Poi Basaglia ha fatto un concorso per quaranta infermieri e infermiere psichiatriche e ho partecipato a quel concorso perché nel frattempo potevo partecipare dato che avevo preso la cittadinanza italiana. Eravamo un bel gruppo di amici che abbiamo deciso tutti quanti di fare quel concorso. Tra di noi c’era gente laureata in psicologia e chi era iscritto all’università. Era un concorso per militanti. Più di metà di noi aveva già partecipato nei quattro anni al processo di chiusura del manicomio in veste di volontari, in veste di tirocinanti, in veste di qualcosa. Molto diverso rispetto ai concorsi pubblici di oggi.

Era un concorso fatto apposta per infermieri non specializzati come te?

No, quel concorso è stato fatto nell’ottanta quando non c’era ancora bisogno di nessuna qualifica per lavorare come infermiere in psichiatria. Non era fatto per fare entrare noi. Fino all’ottantuno bastava la terza media per fare l’infermiere, non esisteva un quadro professionale. Erano guardiani, dovevano fare le pulizie. Dei quaranta che entriamo siamo una ventina che ci conosciamo, una decina dei quali militanti/attivisti venuti a Trieste per lavorare con Basaglia. Gente di tutt’Italia, io venivo dalla Germania, qualcuno di Trieste, c’era gente di Lotta Continua, dell’Autonomia Operaia e altre persone varie che si erano avvicinate all’esperienza.

A proposito di movimenti, la vostra relazione con i movimenti sociali è stata molto importante per le battaglie in sanità di quegli anni. Come si è svolta?

Per avere una risposta chiara su queste questioni dovresti intervistare Franco Rotelli. Io sono una che arriva nel ’76, mentre siamo nel periodo delle Brigate Rosse, dell’Autonomia Operaia, di Lotta Continua, siamo in mezzo a tutte queste cose. Io ci metto un paio di anni buoni per orientarmi in questa questione anche per una questione di lingua. Inoltre arrivo a Trieste dopo quattro anni di isolamento totale in un carcere tedesco. Prima che io mi orienti nel quadro politico specifico italiano di quegli anni lì passa molto tempo. So che il rapporto con i movimenti di Rotelli è stato uno e quello di Basaglia è stato un altro. Credo che sarebbe giusto parlarne direttamente con Rotelli sia per quel che riguarda lui che per Basaglia.

Quindi tu sei rimasta più periferica rispetto a questo discorso?

Una come me, con la mia storia, venivo adorata dai movimenti. Quando mi sono accorta di questa cosa qua, sono diventata molto discreta, perché non volevo avere rapporti in base a un passato di cinque anni prima. Il più bel complimento che ho avuto da Basaglia è stato “tu mi hai fatto riconciliare con i tedeschi”, questo era un complimento per me perché io faccio parte di questa generazione di tedeschi che si sono politicizzati sull’antifascismo, non su comunismo, non sulla sinistra. Questa è la mia generazione. Quelli che avevano negli anni Sessanta quattordici o quindici anni. Io sono di quella generazione antifascista tedesca e Basaglia era un antifascista, era un resistente, per cui tutta la mia cultura politica era quella lì. Tutta la mia generazione adorava l’Italia dalla storia della resistenza.

Con Basaglia avevate mai parlato del tuo passato?

Lui sapeva, io sono arrivata a Trieste dicendo chi ero, non ho mai nascosto niente. Ma rientrava tutto in un approccio che c’era a Trieste. “Tu vuoi venire a lavorare con noi?” “Sì!” e dopo due mesi io ero parte dell’equipe. Se ci sono stati dei problemi mai per il passato ma solamente per quello che facevo. Questa è stata una cosa unica e credo che difficilmente possa succedere da qualche altra parte, soprattutto in un’istituzione pubblica.

Prima parlavi di piccole e grandi trasgressioni e forzature istituzionali, ci puoi raccontare più approfonditamente di questo lavoro?

Cosa abbiamo fatto a Trieste? Ci siamo chiesti: “cos’è la malattia mentale?” A questa domanda non abbiamo trovato soluzione e non l’ha trovata nessuno. Però vediamo che la malattia mentale c’è. Ci sono delle persone che si comportano strano e stanno male. Sappiamo anche che quelle persone che si comportano strano sono spesso delle persone che rischiano di perdere tutto. Il fatto che loro abbiano strane idee e non riescano a comportarsi come il resto del mondo e perdano tutto non è giusto. Tutto quello che noi sappiamo è questo. Per cui abbiamo smesso di lavorare su quello che non sapevamo e abbiamo iniziato a lavorare, con Basaglia, su quello che sapevamo. Per cui abbiamo lavorato per i diritti civili di quelle persone perché loro nonostante fossero strani dovevano avere diritti civili, i diritti di tutti gli altri. Per cui l’operazione è stata un’operazione di negazione di pratiche palesemente lesive, palesemente inutili, palesemente non funzionanti. A Trieste noi non abbiamo fatto cose che pensavamo fossero giuste o migliori, abbiamo smesso di fare cose che eravamo sicuri fossero truci. Per cui abbiamo aperto le porte dei reparti e tu avevi Basaglia che girava nel manicomio con tutti sti matti che andavano su e giù e dicevo “Oddio e adesso cosa facciamo? Sembra un pollaio”. La cosa che si può imparare da quest’esperienza è di non fare le cose che si sa che non funzionano, che sono nocive, e di vedere cosa succede quando non si fanno più queste cose, così da poter inventare poi le risposte di volta in volta. È stata la negazione di pratiche istituzionali nocive, lesive dei diritti umani, lesive della persona, dell’intimità, dell’identità. Non eravamo mai dei positivisti, non dicevamo mai “dobbiamo fare questa pratica”, il fatto che Basaglia non volesse degli psicologi, che avevamo un rapporto un po’ strano con quest’idea delle terapie era tutto basato sull’idea di “costruire normalità” perché chi è matto è a rischio di perdere la normalità, è a rischio di perdere diritti, è a rischio isolamento, è a rischio di perdere gli amici, è a rischio di perdere tutto. Noi dobbiamo salvaguardare il fatto che quando lui o lei sono matti devono continuare a vivere e ad avere diritti. Noi esistiamo e siamo pagati per difendere quella roba lì. Tutto il resto viene dopo. Noi siamo lo Stato, noi non siamo per la felicità tua, siamo per evitare che tu diventi un essere emarginato, un cittadino senza diritti. Per questo siamo pagati.

Il lavoro che avete svolto sulla salute mentale com’è proseguito negli anni all’interno della sanità triestina? Siete riusciti ad allargare quel tipo di ragionamento e di pratiche anche ad altri campi della salute?

Questo potrebbe diventare il mio racconto sull’inizio delle Microaree. Cos’è stata la pratica della salute mentale? La pratica della salute mentale è stata dire: “io non mi occupo della malattia, la metto un attimo tra parentesi, so che c’è, ma mi occupo della persona e considero un matto una persona con qualche stranezza”. Se tu sei un servizio sanitario tradizionale, ospedalocentrico, com’era fino a quarantta/trent’anni fa quando non esisteva nient’altro che ospedali anche per le malattie “normali”, quello che succedeva era che quando entravi in contatto con questo servizio venivi ridotto al tuo organo malato “la gamba nella 15”, così si parla in ospedale. Nell’ospedale venivi ridotto a quello che era il tuo organo malato e dovevi adattarti a questa cosa, per cui stavi buono, zitto, nel letto e ti facevi curare e non rompevi i coglioni, quello era l’ospedale. Quando noi abbiamo iniziato a sviluppare il lavoro sul territorio eravamo nella casa della gente, non eravamo più in ospedale, per cui andando a casa della gente ripercorri la storia della deistituzionalizzazione della psichiatria. Cioè scopri che gli “utenti” sono delle persone con diabete, con un problema broncopolmonare, con quello e quell’altro, ma mentre hanno questi problemi sono persone con delle risorse e la questione centrale è come fai tu a farteli alleati del loro processo di cura utilizzando le risorse che hanno. La sanità è una sanità che troppo spesso non ama la persona, ama la malattia. Abbiamo così iniziato ad andare per le case delle persone, essere quotidianamente là dentro con persone con forti cronicità dove dovevamo andare tre/quattro volte al giorno in casa perché altrimenti avremmo dovuto metterli in una Rsa e farli ricoverare. Abbiamo iniziato in un distretto sanitario a discutere: “I bisogni sono infiniti e le risorse saranno sempre finite. Proviamo a capire se sul territorio ci sono delle risorse che ci possono aiutare nel nostro lavoro”: in realtà è là che inizia la cosa. Come si attivano le risorse senza essere manipolatori? Per capire tutto questo cosa devo fare? Devo andare a stare là!

Questo è l’inizio della Microarea. Un giorno mi chiama un mio amico che ha una cooperativa B e mi dice: “Guarda Carmen avrei un posto di lavoro strafigo per te. Le pulizie in quattro case la mattina dalle otto all’una per un appalto col Comune di Trieste. Tu lavori al distretto sanitario con il settore familiare: è ideale per una donna sola con bambini, può portare i bambini all’asilo e poi essere a casa per quando finiscono”. Io vado al consultorio familiare chiedendo di qualche mamma interessata e scopro che non sanno. Così vado in un piccolo convento di suore della zona, loro sono anche infermiere per cui le conoscevamo da sempre visto che giravano per le case e facevano iniezioni, vado a parlare con la badessa. “Scusi, qua ci sarebbe un posto di lavoro per qualcuno, per una donna, per fare le pulizie in orari comodi a una mamma” e mi risponde “Ottimo, mi dia il suo numero di telefono. Ho già in mente due donne”.

Il giorno dopo avevamo dato l’opportunità a una donna di lavorare con un contratto normale. Una settimana dopo rincontro la badessa e le dico “Lei qua conosce tutti?” e lei mi risponde “Be’, io ci abito qua!” e io sono tornata in distretto, ho visto il direttore Mario Reali e Ofelia Altomare e ho detto “Noi dobbiamo andare ad abitare dove sta la gente. Adesso ci compriamo ombrellone, sedie, le Coca-cola, i biscotti e ci sediamo in mezzo alla piazza perché non saranno le suore di Comunione e Liberazione che ci fanno le scarpe a noi”. Tutto è iniziato così. Dalla mia vergogna di lavorare in un servizio assieme a cento impiegati, con anche un consultorio familiare che gestisce i divorzi, l’affidamento dei bambini e che poi trovi dei posti di lavoro non sanno chi ne ha bisogno. Io mi vergogno. Vuol dire che tanti degli psicologi che stanno là si fermano a ravanare nel cervello delle persone anziché lavorare per i loro diritti, per le loro autonomie, non sanno neanche chi sono le persone con cui lavorano. Non dico che non bisogna fare lo psicologo, ma tu devi sapere chi sono i tuoi utenti. Quando mi sono accorta di questo ho pensato che stavamo lavorando male. Che bisogna recuperare le persone attraverso la loro autonomia e la loro posizione sociale.

Se abbiamo la malattia perdiamo qualche risorsa, perdiamo qualche abilità, ma per il resto ne abbiamo da vendere di abilità. Dobbiamo capire dove sono e cosa hanno bisogno per diventare abilità anche socialmente utili.

Non in maniera manipolativa, tipo quando lo Stato non ha più i soldi e inizia a parlare di partecipazione e attivazione. Ma più semplicemente la gente sta bene quando fa le cose.

Nel film Operina che negli anni novanta abbiamo girato con Massimo Gardone abbiamo fatto nostra la frase di Michel Foucault: “La follia è l’assenza di opera” e abbiamo ripreso la fine dei Giardini di Abele di Zavoli: “Quando parlo di film, di sole, di poesia nessuno mi sta ad ascoltare, mentre quando parlo di lavoro, tutti mi ascoltano”.