Che fare? un movimento per la riparazione del reale

È tempo di bilanci, pare si dica così.

Un anno e mezzo di governo giallo-verde ci ha consegnato molto su cui riflettere, soprattutto rispetto ai rischi che corriamo e, si spera, alle strategie che potrebbero e dovrebbero essere messe in atto per arginare la barbarie. Dal punto di vista dei diritti umani e civili, del linguaggio e del comportamento istituzionale, abbiamo assistito a una precipitazione vorticosa e rovinosa. Ripercorriamo alcuni fatti tra i più significativi, un po’ a monito di come una buona politica non dovrebbe governare un fenomeno, qualunque esso sia, un po’ provando a individuare alcuni degli ambiti in cui c’è più bisogno di costruire mobilitazione e resistenza.

Nel quartiere di Primavalle a Roma, da quindici anni alcune decine di famiglie vivevano all’interno della scuola media Don Calabria, inutilizzata dal 2000. Si è trattato della prima vera prova di forza del piano straordinario degli sgomberi, un progetto rivendicato e tracciato da mesi intorno alle parole d’ordine rigore, legalità e intransigenza. Quest’ultima, soprattutto, sbandierata ed esibita come prova del cambio di passo, ha comportato l’impiego di oltre trecento uomini in tenuta antisommossa e di una quantità impressionante di mezzi – elicotteri, tre idranti, un numero imprecisato di camionette – per buttare fuori dalla loro casa una settantina di famiglie con ottanta bambini. Da un edificio pubblico, tra l’altro, quindi senza che si potesse nemmeno accampare la scusa di dover restituire un bene sottratto a un qualche privato smanioso di metterlo a reddito. Possiamo scommettere sul vuoto desolante che avvolgerà quella scuola nei prossimi anni. Nel frattempo alle persone allontanate non è stato offerto nulla più che posti in centri di accoglienza temporanei, un insulto per chi è stato appena allontanato dalla propria casa. La maggior parte di loro non ha accettato e, come sempre accade, la solidarietà è arrivata da altre occupazioni che hanno dato rifugio a quelle famiglie. La tabella di marcia avrebbe previsto per metà settembre lo sgombero dell’immobile di viale del Caravaggio, dove vivono oltre seicento persone, e così a seguire per un’altra ventina di immobili romani da liberare entro il 2020. Nelle ultime settimane sono arrivate parole rassicuranti dall’assessore alle politiche abitative della Regione Lazio, pare quindi sia stato tutto rimandato e che con la crisi di governo si sia riusciti a imporre altri modi e altri tempi. Certo fa impressione notare come il destino di migliaia di persone senza casa sarebbe potuto dipendere dall’esercizio muscolare di un sol uomo, senza che nessuno si sia deciso a intervenire prima per anteporre il buon senso ai deliri di potere esercitati nei confronti di persone che nella maggior parte dei casi hanno solo la sventura di essere povere, senza che questo indichi necessariamente una colpa.

Ora che il Babau si è temporaneamente autoeliminato, c’è chi ha preso coraggio ed è riuscito a dire che no, operazioni come quella di Primavalle non se ne devono fare più. Peccato però, allora, non essere arrivati prima e non essere riusciti a salvare quelle famiglie, a dedicare loro tutta l’attenzione che meritavano nella costruzione di altre soluzioni.

Quella notte a via Cardinal Capranica, mentre gli abitanti erano barricati all’interno delle loro case, qualche centinaio di attivisti è rimasto a vigilare nella strada attigua, in un presidio di solidarietà durato più di dodici ore. Tra loro e la via che portava all’edificio oggetto del contendere, un cordone di uomini e scudi e camionette a delimitare una fantomatica “zona rossa”, termine fino a pochi mesi fa utilizzato solo nel corso dei grandi eventi e oggi esteso ed espanso allo scopo di impedire che, per esempio, il denunciato per spaccio si sieda sui gradini di una chiesa nel centro storico, o che un gruppo di solidali provi ad anteporre il proprio corpo a uno sgombero inutile e ingiusto. Zone rosse per tutti i gusti, di tutte le forme ed estensioni, a seconda del bisogno di repressione del momento. L’ultimo dei due decreti sicurezza, infatti, ci regala inasprimenti di pena volti a colpire attivisti e manifestanti. E così lanciare razzi, petardi, fuochi d’artificio nel corso di una manifestazione fa rischiare una condanna fino a quattro anni, danneggiare beni mobili o immobili fino a cinque anni, oltraggiare un pubblico ufficiale fino a tre anni e sei mesi.

Per chi salva vite in mare, poi, neanche a parlarne. Affondiamoli, tolleranza zero, chiudiamoli in galera e buttiamo la chiave. In attesa ritorni possibile condannarli alla pubblica gogna prima della ghigliottina in piazza, si è pensato bene di introdurre multe fino a un milione di euro per chi osi intervenire mentre donne, uomini e bambini muoiono nel Mediterraneo. Perché salvare questi incoscienti che sfidano l’autorità imbarcandosi alla ricerca di una vita migliore? E così uno dei più gravi spostamenti di senso cui abbiamo assistito negli ultimi mesi riguarda proprio questo, la sovrapposizione tra salvataggio in mare e fenomeno migratorio. I due temi, in realtà, non hanno nulla a che vedere l’uno con l’altro, ma se qualcuno avesse voglia di fare il conto dei minuti televisivi e delle parole (e delle menzogne, e delle calunnie) su carta stampata utilizzati durante il precedente governo su ong e soccorso in mare, si potrebbe ricavare l’impressione che la nostra vita politica, la massima urgenza e contingenza da affrontare con forza e determinazione, giri tutta intorno a questo argomento. E l’accanimento deliberato e minuzioso, la crudeltà con cui ci si è fatti beffe di essere umani costretti per giorni a cuocere sotto al sole a 800 metri dalla terra ferma, ha però offerto la possibilità di esprimere modalità inedite di resistenza, ovviamente ancorandosi a leggi e convenzioni esistenti e valide, le quali, per ora, continuano a rappresentare l’antidoto più efficace contro ciò che sta accadendo. Non basta essere ministri, non è sufficiente scrivere e far approvare decreti contrari alla Costituzione. Anche l’uomo forte al comando deve, pace all’anima sua, sottostare ad alcuni basilari principi della democrazia.

E allora troviamo da una parte il team di Proactiva Open Arms, che attraverso i ricorsi al tribunale dei minori, alla procura di Agrigento, al Tar del Lazio, e la raccolta delle manifestazioni di volontà di richiedere asilo direttamente a bordo, ha messo in piedi una strategia legale ottimamente congegnata. Nonostante i tribunali abbiamo dato ragione alla ong spagnola e disposto l’immediato sbarco dei naufraghi, è stato necessario l’intervento di un pubblico ministero che, solo attraverso il sequestro preventivo della nave e l’apertura di un fascicolo contro ignoti (sorpresa delle sorprese, gli ignoti si trovano dentro ai ministeri, non tra le fila dei soccorritori), è riuscito a liberare le persone illegittimamente trattenute. Giusto per dare l’idea di chi si sta comportando da criminale in tutta questa storia.

O come Carola Rackete, comandante della Sea Watch che decide, in quanto responsabile dell’equipaggio e dei salvati, di non poter più aspettare e di contravvenire all’insensato divieto di sbarco. Entra in porto nonostante manchi l’autorizzazione, viene incriminata e messa agli arresti domiciliari. Scarcerata pochi giorni dopo, per la giudice che ha firmato la sentenza “Rackete ha agito in adempimento di un dovere”. Che è quello di salvare persone da morte certa, concetto molto difficile da far passare negli ultimi tempi, soprattutto se pensiamo a come il discorso pubblico sia legato alla supposta suddivisione del mondo tra chi è umano/umanitario, buono/buonista e chi no. Non si tratta di questo. È il diritto, bellezza.

Ma le disgustose modalità di intendere il proprio ruolo istituzionale passano anche delle minacce. Ecco allora che “siamo pronti a espellere la ricca fuorilegge tedesca”, senza averne alcun potere, denigrando allo stesso tempo la gip Alessandra Vella firmataria del decreto di non convalida del fermo di Rackete. Dopo gli insulti e le minacce ricevute, la giudice ha dovuto chiudere il suo account Facebook. E non è il primo caso di donne messe alla berlina dall’ex ministro dell’Interno, al quale basta solo lanciare un segnale per scatenare la tempesta d’odio dei suoi tifosi, sempre solerti e un filo perversi nell’augurare stupri sanguinosi e morti orrende alle donne meritevoli di attenzione del momento.

La “criminale” Rackete ha deciso di denunciare per diffamazione e istigazione a delinquere il leader della Lega, contando ben ventidue offese ricevute nel giro di pochi giorni, per l’utilizzo di parole che veicolano “sentimenti viscerali di odio, denigrazione, delegittimazione e persino di vera e propria deumanizzazione”. Alla leggerezza con la quale troppi si permettono di riversare bile via social, si contrappone l’iniziativa dello studio legale Wildside dell’avvocata Cathy La Torre e dall’associazione e casa editrice Tlon. Il titolo della campagna è “Odiare ti costa”, una vera e propria offerta di assistenza legale per chi voglia denunciare calunnie, diffamazioni e discorsi d’odio in rete. Se non scendono a più miti consigli, che almeno paghino in moneta sonante.

Non è un paese per donne comunque, almeno questo ci pare di capire. Soprattutto se sono giovani, competenti e dissidenti. Ma anche se sei madre nonché moglie di un uomo violento potresti non passartela troppo bene. Ce lo insegna il senatore Simone Pillon, che oltre a essere primo firmatario di un disegno di legge a dir poco oscurantista, ha contribuito a portare a Verona tutto il carrozzone internazionale dei maschi bianchi etero estremamente interessati a discettare sul modo in cui le donne si devono comportare. E cioè formare famiglie “normali”, “naturali”, all’interno delle quali ricevere incondizionatamente tutti i figli che Iddio decide di metter loro in grembo. La capacità di mobilitazione dimostrata da “Non una di meno” e da tutte le sigle che hanno promosso la partecipata manifestazione transfemminista in risposta al Congresso mondiale delle famiglie è uno degli esempi di come si possa, e sia indispensabile, unire le lotte.

Anche sul fronte della salvaguardia ambientale c’è poco da stare allegri, con il Senato che approva la mozione sul clima nella Giornata mondiale dell’ambiente ma non lo stato di emergenza climatica. Apice della discussione parlamentare e perfetto esempio di negazionismo vengono offerti da un senatore leghista che prende la parola per deliziarci con freddure, perdonerete il gioco di parole, argute come “ma quale riscaldamento globale se a maggio ha fatto freddo”. La moltitudine di giovani studenti scesi in piazza il 15 marzo in oltre duemila città ai quattro angoli del mondo per la manifestazione Fridays for future ha messo le basi per una mobilitazione globale che ha avuto il pregio di riuscire a far parlare e a coinvolgere le nuove generazioni. Lo slogan “ci avete rotto i polmoni” è una risposta fin troppo educata a tutte le scemenze che si sentono in giro.

Infine il tema sempre più pressante della salute mentale, non evocata per promettere, ad esempio, il rispetto del limite minimo del 5% della spesa sanitaria complessiva fissato nel 2013 dalla Conferenza stato regioni (siamo a un misero 3,5% di media nazionale), ma utilizzato ancora una volta come propaganda. Si è passati infatti da una dichiarazione del maggio 2018 in cui il leader leghista parlava del “20 percento degli italiani che fa uso di psicofarmaci” attribuendo questo dato alla “mancanza di speranza, fiducia, prospettive” e ovviamente sottintendendo che, con lui e grazie a lui, avremmo assistito a un picco di felicità, a un’altra dichiarazione di solo due mesi successivi – nel frattempo era diventato ministro – in cui con grande enfasi parlava di una “esplosione di aggressioni per colpa di malati psichiatrici”. Una bufala senza alcun fondamento, ovviamente. L’unica notizia incontrovertibile è invece la morte a Ferragosto della diciannovenne Elena Casetto, arsa viva nel rogo sviluppatosi nella sua stanza all’interno del reparto psichiatrico dell’ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo. Elena era legata al letto con lacci ai polsi, alle caviglie e con una fascia toracica a premerle sul petto. Non poteva scappare, nessuno è riuscito a slegarla. Contenzione meccanica si chiama, e viene praticata in migliaia di posti di cura in tutta Italia, dagli ospedali alle case di riposo per anziani. La campagna nazionale “E tu slegalo subito”, che prende il nome da una celebre frase di Franco Basaglia e a cui aderiscono moltissime associazione che si occupano di diritti e salute mentale, chiede da anni, inascoltata, l’abolizione di questa pratica. Non si è riusciti nemmeno a ottenere un monitoraggio nazionale degli episodi di contenzione da parte del Ministero della salute, per dire il punto a cui siamo.

Quindi, ricapitolando: prendi possesso di un immobile abbandonato perché non puoi permetterti un affitto e sei un lestofante; salvi vite in mare e sei una zecca che aiuta i clandestini; applichi la legge in quanto giudice e sei una poco di buono con velleità politiche; hai una fragilità mentale e puoi finire bruciata viva. Dall’altra parte abbiamo un partito volato nei sondaggi al 33% che si è appropriato indebitamente di 49 milioni di euro (in pratica una sorta di stamperia illegale di denaro e, ironia della sorte, questa sì che potremmo definirla “zecca clandestina”!), il cui leader è stato indagato per sequestro di persona aggravato e si è rifiutato di riferire in Parlamento circa i rapporti di uomini a lui vicini con la Russia, allo scopo di ottenere finanziamenti illeciti. Piccoli omicidi tra amici, insomma.

Tutto è invertito, tutto è sbagliato, tutto è menzogna, ma forse il punto non è solo decidere cosa fare, piuttosto iniziare a chiederci come farlo capire, come riavvicinarlo e trasmetterlo al sentire comune. Come ridare un volto, una storia, una dignità agli sgomberati, ai naufragati, ai sofferenti? Come pretendere il rispetto della legge da chi vuole governare togliendoci a uno a uno tutti gli spazi di libertà?

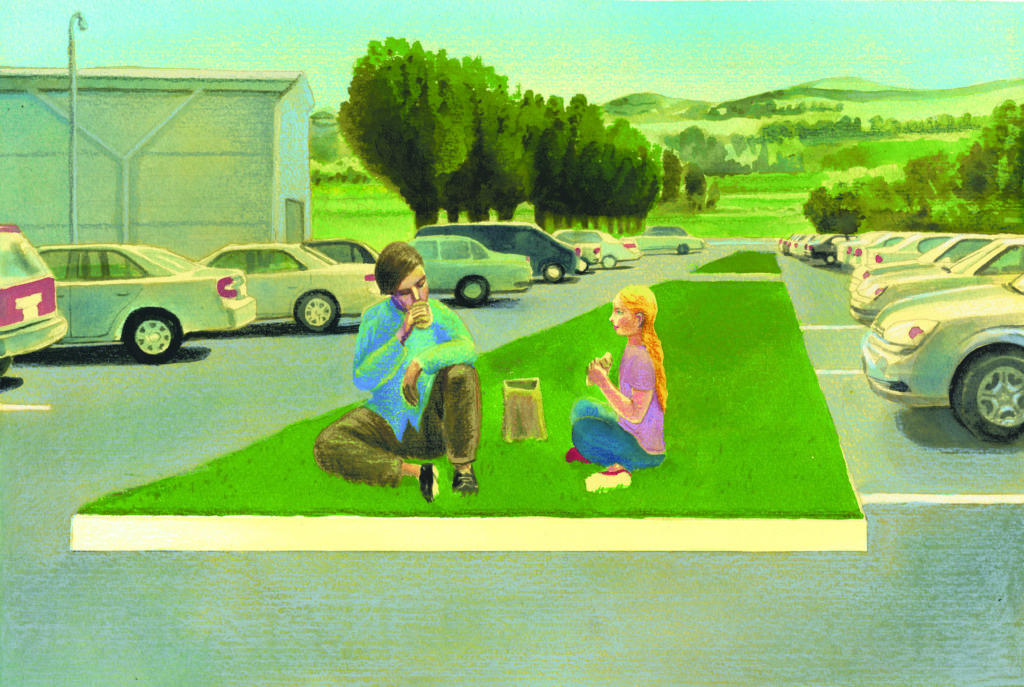

Siamo lontani dall’avere idee geniali che possano salvarci, e anche distanti dalla possibilità di delegare ai partiti politici la difesa di ciò che rischiamo di perdere. Non possiamo davvero permettercelo, e allora dovremmo assumerci tutti il compito di vivisezionare la realtà che ci circonda, riappropriarci delle conoscenze di base sui meccanismi e le dinamiche che ci coinvolgono. Negli Stati Uniti esiste il “Repair movement”, movimento per il diritto alla riparazione. Federico Nejrotti del centro per la cultura collaborativa CheFare scrive che non si tratta solo di lottare per poter intervenire sul proprio smartphone guasto, ma di condividere conoscenza, competenze, riconnettere gli anelli della catena per comprendere a fondo le questioni politiche e sociali che ci riguardano. Un movimento per la riparazione del reale. Alcuni ci stanno già lavorando.