Catalogo di accuse comuni a uno scrittore

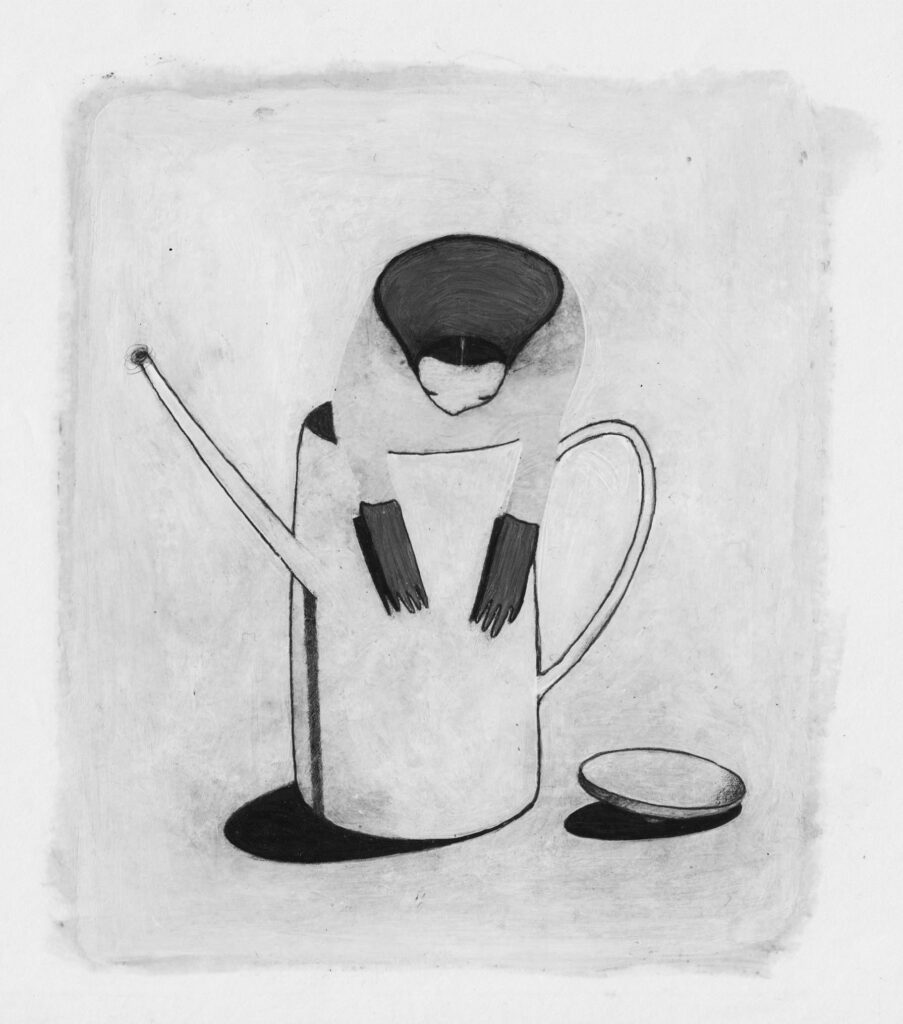

disegno di Roberto Catani

4 Aprile 2022

Si diventa scrittori per genio o per amore della lettura. La seconda categoria forse dovrebbe lasciare perdere ma l’amore non corrisposto è, a sua volta, un grande classico della letteratura e quindi non ho lasciato perdere. Alcuni decenni dopo non so se sono uno scrittore, probabilmente no. Ma mi mantengo con la scrittura e sono […]